Secondo la Teoria del Mondo Piccolo tra due qualsiasi oggetti, punti o persone vi sono non più di sei gradi di separazione. Così ipotizzava nel 1929 lo scrittore ungherese Frigyes Karinthy nel racconto uscito anonimo Catene. Sette poesie, sei gradi e un solo racconto tessuto a quattordici mani: questa la nostra rubrica in Potlatch.

1.

Del vivere consueto

L’amo così, profumata di ultime erbe incolte,

respinte per indifferenza sulle chine contorte.

Difficile comprendere il silenzioso novembre e i luoghi,

che ogni anno di più reclamano il fischio sommesso della falce

e una verde urgenza servita a niente.

Io ti parlo, da semplice condizione,

senza narrazioni sacre di avvenimenti,

senza i racconti in dottrine di imprese e di gesta,

senza le origini di dei e di eroi.

Riservato campo il mio, in cerca solamente di zitte presenze

e del comune esistere, poiché il tempo

in questo luogo è morsa di accadimento sempre uguale.

Casa mia è il maso, dentro al quale fluiscono anni e coscienza,

cadenza che non chiede il permesso di denunciare

ad ogni sguardo, in ogni angolo il suo passato,

epifania presuntuosa di generazioni avvenute.

Misurata vita la nostra, durata giusta che ha da spartire i mesi

tra i pochi fieni raccolti al sole e il loro fruscio ruminato al buio.

Il resto, passante, è silenzioso rimanere quando il tuo è ritorno.

L’amo così, lungo il colmo di abeti in pastura di quiete,

quando si fanno orlo i freddi campi e le nutrite nubi

e si leva una conversazione muta tra libertà e misericordia.

È congiuntura, che accade una volta soltanto dentro l’anno,

chi torna da greppie riempite lo sa

e sa che il momento prima della neve ha un odore.

Ma soprattutto l’amo nella misura di chi sa scernere un’erba dall’altra

e condividere due silenzi di dovere, differenti

soltanto per un gesto tracciato da un segno di croce.

Civiltà contadina contata ormai in poche mani,

mentalità imprescindibile, semente nostra da salvare.

Possidente di manualità che non conosce giorno di riposo

e tiene il merito a fronte alta di abitare la montagna.

E dunque, espongo in questi versi, a te che passi un punto di vista,

che una stalla non è il volto della modestia,

bensì il tornaconto dei concimi versati.

È traccia immutabile di rinnovamento,

il beneficio di un vivere consueto lasciato in abbandono dai tanti.

Ciò che conosciamo da sempre, ora ci succede di riconoscere soltanto.

Roberta Dapunt, Del viver consueto, in Sincope, Einaudi, 2018.

Roberta Dapunt, poetessa ladina, è cresciuta nella carne e nelle ossa con la sua poesia, che coltiva con cura assieme alla terra.

Ha imparato presto a distinguere un filo d’erba dall’altro, poi subito ad unire le parole in versi.

Dall’alto del suo maso in Badia, di fronte alle Dolomiti, sa bene che la poesia si può elevare, come nello scalare, animata da una forza che preme in terra. Così innalza il quotidiano e le piccole cose. Ascende cercando la grazia nella disgrazia della malattia e disfacendo gli istinti del corpo nell’esalazione dell’ultimo respiro. Eleva l’anima. DR

2.

Augurio

Camera dopo camera la donna

inseguita dalla mattina canta,

quanto dura la lena

strofina i pavimenti,

spande cera. Sì leva, canto tumido

di nuova maritata

che genera e governa,

e interrotto da colpi

di spazzole, di panni

penetra tutto l’alveare, introna

l’aria già di primavera.

Ora che tutt’intorno, a ogni balcone,

la donna compie riti

di fecondità e di morte,

versa acqua nei vasi, immerge fiori,

ravvia le lunghe foglie, schianta

i seccumi, libera i buttoni

per il meglio della pioggia,

per il più caldo del sole,

o miei giovani e forti,

miei vecchi un po’ svaniti,

dico, prego: sia grazia essere qui,

grazia anche l’implorare a mani giunte,

stare a labbra serrate, ad occhi bassi

come chi aspetta la sentenza.

Sia grazia essere qui,

nel giusto della vita,

nell’opera del mondo. Sia così.

Mario Luzi, Augurio, in Dal fondo delle campagne, Einaudi, 1965.

Avrei sperato di evitare il biografismo, la cronaca dei fatti personali importanti solo per chi li ha vissuti. Potrei dire – per nobilitare un poco la faccenda – la confessione. Che, per sua natura, dovrebbe essere privata.

Ma è impossibile, per me, non raccontare il sentimento di compiutezza, di esperienza piacevolmente, emotivamente risolta, che ho provato quando le parole di Roberta Dapunt hanno trovato una eco visiva (una proiezione?) su schermo, rispecchiandosi, completandosi. Uno schermo pur piccolo, ma l’unico che mi ha restituito, nei giorni scorsi, e con anni di ritardo, Pastorale cilentana, un cortometraggio di Mario Martone girato nel 2015. Un’opera breve che però doveva già contenere l’embrionale idea delle vicende della pastorella Lucia, la protagonista del futuro Capri-Revolution.

Sono due voci, Dapunt e Martone, diverse, lontane geograficamente, eppure dentro di me hanno teso un filo rosso fra il nord e il sud, fra le parole e le immagini, fra l’uomo e la natura.

La casa di Roberta Dapunt è il maso: il maso è una cosa che in Cilento non esiste, o forse ha un altro nome. Masseria? Può darsi.

La casa di Martone – la casa del suo film – è una povera dimora di pastori maculata dal muschio. Anche per loro il tempo è morsa di accadimento sempre uguale.

Anche in Pastorale cilentana c’è un passato denunciato a ogni cadenza. Anzi, Martone grida questo ricorrere, questa circolarità: al punto che, nel corso della visione, si fa fatica a immaginare una data, un tempo del racconto, un’epoca. Mentre invece il luogo ha caratteri ben definiti, la geografia è chiara e, come in Dapunt, Martone racconta i propri elementi: il mare che confina con le creste rocciose nel film, l’abete, la montagna, le nubi nei versi.

In questo immutabile, comunque, pure c’è il rinnovamento. E questa rivelazione, che mi diede a suo tempo la poesia, il cortometraggio di Martone pure la pone in chiusura: sta per cominciare un nuovo giorno, uguale al precedente, uguale al successivo, andranno di nuovo – inevitabilmente – portate le capre al pascolo, di nuovo sarà colmata la borsa per la vendita dei formaggi, di nuovo sarà barattata una caciotta con un barattolo di alici, di nuovo si impasteranno la farina e le uova, però, nella stalla modesta, stanotte c’è il tornaconto del concime versato. È nato un bambino.

Anche nell’Augurio di Mario Luzi c’è un immutabile. Ho pensato di metterlo faccia a faccia con la Sincope di Dapunt quando, in un verso, ho letto del compimento di un rito. E fra i riti di Luzi ritorna quello della fecondità. Le vite che hanno andamenti da liturgia, le vite che magicamente si rinnovano nel proprio rimanere sempre uguali, che sospendono la dimensione temporale, mi affascinano.

Il film di Martone ha delle rifrazioni – infine – anche nel congedo di Augurio: opera del mondo e giusto della vita mi sembrano epigrafi adeguate ai gesti del piccolo pastore e della sua famiglia. EDP

3.

L’impietrito e il velluto

Roma, notte del 31 dicembre 1969 – mattina del 1° gennaio 1970

Ho scoperto le barche che molleggiano

Sole, e le osservo non so dove, solo.

Non accadrà le accosti anima viva.

Impalpabile dito di macigno

Ne mostra di nascosto al sorteggiato

Gli scabri messi emersi dall’abisso

Che recano, dondolo nel vuoto,

Verso l’alambiccare

Del vecchissimo ossesso

La eco di strazio dello spento flutto

Durato appena un attimo

Sparito con le sue sinistre barche.

Mentre si avvicendavano

L’uno sull’altro addosso

I branchi annichiliti

Dei cavalloni del nitrire ignari,

Il velluto croato

Dello sguardo di Dunja,

Che sa come arretrarla di millenni,

Come assentarla, pietra

Dopo l’aggirarsi solito

Da uno smarrirsi all’altro,

Zingara in tenda di Asie,

Il velluto dello sguardo di Dunja

Fulmineo torna presente pietà.

Giuseppe Ungaretti, L’impietrito e il velluto, Grafica Romero, 1970.

Cose che risuonano. Luzi non puoi non pensarlo vecchio, per sua buona sorte e nostra certo e delle lettere, con un sovrappiù di somiglianza fisica con Arthur Rubinstein (altro vecchio sempre, o quasi) che a un mio amico piacerebbe. Augurio è del 1960, mi pare, Luzi era quarantenne, non giovane ma vecchio neanche tanto da potersi pensare equidistante tra i suoi giovani e forti e i suoi vecchi un po’ svaniti, e infatti l’anello di partenza del mio passaggio su Raimonda non è una poesia senile, tutt’altro ma a una poesia senilissima qui si arriva. Non c’era in fondo un ben dimenticato che diceva giovani e forti e sono morti?

È un canto di gratitudine e forse non comincia tutto così, altissimu, onnipotente, bon Signore? Comincia con qualcuno che canta, e sembra centocinquanta di sentire la risorgere dall’infanzia gallina absit iniuria un ritmo gioioso di girotondo dove pur sempre dentro la bocca ha tutte le vocali il bambino che canta, che apre a una scena di casa soleggiata e profumata lontana da chi con sordo brontolio disponeva gli arredi ben detersi. Ci si sente piuttosto echeggiare le quiete stanze, e le vie dintorno, ad un perpetuo canto e tutto converge verso le opre, quelle del mondo. Come confortano quei comparativi, e come suonano tecnicamente immensi: il meglio della pioggia, il più caldo del sole, questo adoperarsi per ciò che cresce, per fare e non solo per elezione altrui vedi: io sono l’origine essere ma tu, tu sei la pianta agire.

Forse è la penombra di questo tempo che fa correre – questa volta – verso la fine. Come rispondere a un vecchio enorme se non con un vecchissimo ossesso ancora più grande? Le mattine ancorate come barche in rada tendono a ripiegarsi adesso su un notturno al volgere tra l’anno vecchio e il nuovo con barche che molleggiano sole. Dopo aver tanto agito sembra arrivata una possibile fine, il momento di rispondere di tutto il nascosto bene, tutto il nascosto male. Le quattro parole a chiudere la poesia di Ungaretti, uscite dieci anni dopo gli auspici di Luzi, fulmineo torna presente pietà da quanto m’inseguono!, ecco perché: paiono pilastri scolpiti nel granito, desolate e spossate, ma sono pur sempre urlo, monumentali. Una scogliera da cui buttarsi per cadere o saltare per volare. Siamo comunque tutti creatura contro la nostra volontà perduta nella morte, quando la sua età è più pura e necessaria, che stride e combatte e implora dagli spini pietà. Agendo, cantando, scrivendo, perché tutto risuoni. AR

4.

Raccogliendo more

For Philip Hobsbaum

A fine agosto, dopo sette giorni

di pioggia fitta e sole, eran mature

le more. Una soltanto, prima, un grumo

lucido e viola in mezzo ad altre rosse,

verdi, dure come nodi. L’hai mangiata,

la polpa dolce come vino spesso:

aveva dentro il sangue dell’estate,

lasciava macchie sulla lingua e brama

di raccolta. E dopo che le rosse

anch’esse s’inzupparono d’inchiostro,

quella voracità ci spinse, armati

di vasi, di barattoli e lattine,

tra le spine dei rovi, in mezzo all’erba

bagnata che sbiancava gli scarponi.

Arrancando intorno a campi di patate,

fieno e granturco raccogliemmo

fino a riempire i nostri recipienti,

finché il fondo tintinnante fu coperto

di more verdi, mentre in cima grandi

bolle nere brillavano, e sembrava

un piatto d’occhi. Le mani eran pepate

di spine di rovo, i nostri palmi

appiccicosi come Barbablù.

Ammucchiammo le bacche nella stalla.

Ma quando la vasca fu riempita

trovammo che un fungo grigio-topo,

peloso, si pasceva del tesoro.

Anche il succo puzzava. Il frutto, tolto

dall’arbusto aveva fermentato,

la polpa dolce s’era inacidita.

Volevo piangere. Non era giusto

che tutto quel bel mucchio fosse marcio.

Ho poi sperato, anno dopo anno,

che resistesse, e, lo sapevo, invano.

Seamus Heaney, Raccogliendo more, in Death of a Naturalist, Faber and Faber, 1966 (Trad.it. Gilberto Sacerdoti).

La prima volta che ho letto Seamus Heaney, il suo fitto universo di parole mi ha inchiodata al foglio. È impossibile non restare sopraffatti dallo sforzo mirabile che richiede prendere il tempo della propria vita e offrirlo all’osservazione dello spazio che si innesta laddove il corpo si interrompe; imparare i nomi—sterminati—delle cose del mondo, indicarle e dunque preservarne per sempre la memoria. La poetica di Heaney moltiplica all’infinito le possibilità lessicali dei suoi oggetti, come uno che rincorra senza tregua il riflesso di una immagine allo specchio, che muta in modo appena percettibile a seconda della luce. Ecco, dunque, che una mora diventa un grumo (clot), un nodo (knot), una bolla di inchiostro; finanche, nella mia immaginazione, la sua pelle scintillante si sovrappone senza sforzo al velluto croato/Dello sguardo di Dunja in Ungaretti.

Le more di Seamus Heaney sono quelle di Blackberry-Picking, una poesia appartenente alla collezione Death of a Naturalist (Morte di un Naturalista), pubblicata nel 1966, a soli 27 anni. La raccolta, nella sua totalità, è una esplorazione intimissima e precisa del tema dell’identità, della transitorietà della giovinezza e il passaggio all’età adulta sullo sfondo rurale dell’Irlanda del Nord, nel suo schietto susseguirsi di giorni di more, di burro e di patate, di fieno e vitelli. A fare da contraltare alla freschezza liquida e spumosa delle more — che evocano l’infanzia — è l’immagine dei vecchi di famiglia, chini sulla terra a stanare patate, in Digging (Scavando), altra necessaria menzione della collezione, in cui Heaney si ricongiunge alle generazioni che lo hanno preceduto attraverso la medesima attività di disseppellimento. La sua vanga, però, è una penna incastonata tra il pollice e l’indice; è con essa egli seguita a scavare.

In Blackberry-Picking il grumo viola che imbratta la lingua è una perfetta iniezione d’estate. I frutti crescono spavaldi, sanguigni – ‘un piatto d’occhi’ — e un senso di violenza ne accompagna la raccolta. I rovi si conficcano nei palmi, lasciando punture nere come di pepe, le impronte di una aggressione che ad Heaney fa tornare in mente Barbablù, un’allusione al fatto che crescere sia un gioco tutt’altro che innocente.

Nella seconda parte del testo, i raccoglitori ammucchiano le more nella stalla, ma un fungo meschino si espande nel tinello tracimante, e finisce per inasprirne la polpa. È la parabola decadente della vita che, come la golden rule, è appannaggio di tutto il mondo naturale, e condanna a morte certa tutto quello che si sia mai amato e che ancora si amerà. Heaney piange e spera, anno dopo anno, che il suo tesoro di bambino resti intatto. Non succede mai. RDP

5.

Io, e gli altri testimoni

Le stelle e i natii armenti

come splendidi rivoli di acqua bianca

corrono via

cerbiatti corrono via

mentre gli occhi della notte seguono stretti

Sulla radura ariosa scopro la prima pianta

i piedi entrano in terra

non si possono più estrarre

ecco, quei fiori solitari

sono le perdute labbra della primavera

i nostri giorni

lasciano ferite sul volto

perché per noi non c’è altro che possa darci testimonianza

io e il passato

dividiamo una terra nera

io e il futuro

dividiamo un’aria senza suono

Ho intenzione di vendere tutto

qualcuno faccia il prezzo

tranne l’esca e gli strumenti da fuoco

tranne gli occhi

occhi da voi picchiati a sangue

un occhio lo lascio ai fiori rinfusi

un occhio non lascerà mai le serrate porte della città

nero abisso

Hai Zi, Io, e gli altri testimoni (1984), in Un uomo felice. Poesie scelte 1983 -1989, Del Vecchio Editore, 2019.

Il fungo grigio-topo, peloso, che si pasceva della polpa di mora e del sangue dell’estate, in Raccogliendo more (1996) di Seamus Heaney, sembra il principale responsabile della disillusione avvenuta in quel giorno di fine agosto. In realtà, come possiamo apprendere dagli ultimi versi, le more sarebbero marcite anno dopo anno, ponendo in evidenza come sia spesso vano cercare un capro espiatorio in relazione al volgersi degli accadimenti, in quanto il destino può schernirsi dell’uomo nei modi più imprevedibili.

Questa riflessione ha richiamato alla mia memoria le immagini ossimoriche delle poesie di Hai Zi (pseudonimo di Zha Haisheng), poeta cinese contemporaneo, tanto geniale quanto tormentato, la cui esistenza presenta diverse analogie con la vita di Arthur Rimbaud.

Nato nel 1964 nella provincia dell’Anhui (Huaining), a soli quindici anni è ammesso alla più prestigiosa Università cinese e a diciannove anni è già docente universitario. L’enfant prodige si suicida nel 1989, a 25 anni, lasciandosi investire da un treno, dopo aver dato vita ad una copiosa produzione poetica. Il suo suicidio è stato assimilato al “sacrificio della civiltà rurale” nei confronti di una Cina che si rialzava dai fervori della Rivoluzione culturale, divenendo secondo alcuni sempre più “materialistica e grigia”.

I testi del poeta cinese, diffusi in Italia dal 2019 attraverso la raccolta Un uomo felice. Poesie scelte 1983 -1989, a cura di Francesco De Luca, sono equiparabili a piccoli quadri, in cui sono presenti elementi naturali, quali alberi, stagioni, luoghi, pietre, acqua, vento, nebbia, che fermano immagini poetiche, metafore vivide e sinestesie, divenendo veri e propri simboli tesi ad esprimere i continui contrasti tra vita e morte, felicità e dolore, speranza e disillusione. «Io e il passato dividiamo una terra nera / io e il futuro dividiamo un’aria senza suono».

La poesia di Hai Zi non è un rifugio spirituale né un luogo di denuncia sociale, bensì un mondo parallelo, alternativo agli accadimenti incontrollabili che si susseguono di giorno in giorno, un modo diverso di vivere la quotidianità che auspica un ritorno alla semplicità. FC

6.

Ti regalerò un abisso, disse lei

Ti regalerò un abisso, disse lei,

ma in modo così sottile che lo percepirai soltanto

quando saranno passati molti anni

e sarai lontano dal Messico e da me.

Lo scoprirai quando più ne avrai bisogno,

e non sarà

il lieto fine,

ma sarà comunque un istante vuoto di felicità.

E forse allora ti ricorderai di me,

anche se non molto.

Roberto Bolaño, Ti regalerò un abisso, disse lei (1993), in L’Università Sconosciuta, Edizioni SUR, 2020.

Questi due pregevoli testi, “Io e gli altri testimoni” di Hai Zi e “Ti regalerò un abisso” di Roberto Bolaño, così dissimili per stile, forma e intenzione poetica, hanno in comune una parola, l’ultima nel caso della poesia dell’autore cinese, una delle prime in quella del romanziere cileno: abisso. Oltre al termine in sé, i due testi hanno in comune anche un certo sapore surreale, un senso di smarrimento che permane nel lettore molto tempo dopo la lettura, risuona in echi lontani. In Io e gli altri testimoni Hai Zi, che si sarebbe ucciso nel 1989, si fonde gradualmente con la natura, in un processo che poco ha di pace e che presenta molti richiami a una violenza sotterranea, sconvolgente e indicibile (forse anche politica). Il nero abisso è ciò che resta di questo processo di annullamento, con il suo occhio che “non lascerà mai le serrate porte della città”.

Abisso è anche il tema centrale della poetica di Roberto Bolaño. Cosa sia esattamente questo abisso bolañano non ci è dato saperlo ma solo intuirlo, intravederlo, supporlo sulla base delle vivide immagini che lui stesso ci ha lasciato. Ciò che sappiamo è che l’esplorazione di detto abisso rappresenta la missione più alta di un poeta, tipologia di uomo che a detta di Bolaño “può sopportare di tutto” e dunque può sopportare anche la contemplazione del nero abisso, pur ricavandone in cambio solo pazzia e morte. In questo breve testo l’abisso viene “donato” al termine di una tormentata storia d’amore – amore che in Bolaño è da sempre iniziatico, magico, circondato da un’aura di male e di visionaria inquietudine. Qualcosa risuonerà e getterà un’ombra nera lunga tutta una vita.

In entrambe le poesie la solitudine senza speranza è la chiave d’accesso all’abisso. Di qualunque cosa si tratti questo nucleo di oscurità che si annida nel cuore dell’uomo, leggendone le biografie si ha l’impressione che entrambi questi autori, così diversi e distanti geograficamente e culturalmente, si siano dati all’esplorazione impavida di esso. Fondersi con la scrittura, annullarsi fino a non soffrire più: il grande rischio e al tempo stesso il grande sollievo dell’esercizio della poesia. MC

7.

Tu eri così brava

Sono tante sere

che aspetto nel buio

un’anima di donna

che non arriva mai.

Quanto vagai lo sanno i viali ombrosi

delle città dove ancora mi arrendo:

tu eri così brava

a far passare il tempo.

Rocco Scotellaro, Tu eri così brava (1943), in Margherite e rosolacci , Edizioni Mondadori, 1978.

Due donne si sono scritte in segreto firmandosi una Roberto Bolaño e l’altra Rocco Scotellaro. MB

Hanno partecipato: Domenico Rapuano, Elio Di Pace, Angelo Restaino, Rossella di Petro, Francesca Coppolino, Manuel Crispo, Mery Baldassarre .

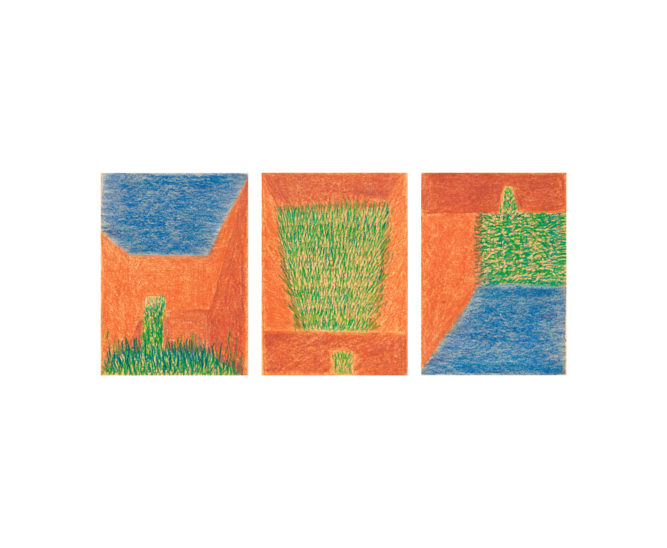

in copertina al sole, nelle stanze dell’amore perduto, di Marianna Ascolese.

Testi in lingua originale:

Blackberry-Picking

for Philip Hobsbaum

Late August, given heavy rain and sun

For a full week, the blackberries would ripen.

At first, just one, a glossy purple clot

Among others, red, green, hard as a knot.

You ate that first one and its flesh was sweet

Like thickened wine: summer’s blood was in it

Leaving stains upon the tongue and lust for

Picking. Then red ones inked up and that hunger

Sent us out with milk cans, pea tins, jam-pots

Where briars scratched and wet grass bleached our boots.

Round hayfields, cornfields and potato-drills

We trekked and picked until the cans were full,

Until the tinkling bottom had been covered

With green ones, and on top big dark blobs burned

Like a plate of eyes. Our hands were peppered

With thorn pricks, our palms sticky as Bluebeard’s.

We hoarded the fresh berries in the byre.

But when the bath was filled we found a fur,

A rat-grey fungus, glutting on our cache.

The juice was stinking too. Once off the bush

The fruit fermented, the sweet flesh would turn sour.

I always felt like crying. It wasn’t fair

That all the lovely canfuls smelt of rot.

Each year I hoped they’d keep, knew they would not.

Commenti recenti