Secondo la Teoria del Mondo Piccolo tra due qualsiasi oggetti, punti o persone vi sono non più di sei gradi di separazione. Così ipotizzava nel 1929 lo scrittore ungherese Frigyes Karinthy nel racconto uscito anonimo Catene. Sette poesie, sei gradi e un solo racconto tessuto a quattordici mani: questa la nostra rubrica in Potlatch.

aa

1.

Solo per dire

Le ho mangiate io

le prugne

che erano nel

frigo

a

e che

probabilmente tu avevi

messo da parte

per colazione

a

Scusami

erano deliziose

così dolci

così fresche

William Carlos Williams, This Is Just to Say, in The Collected Poems: Volume I, 1909-1939, copyright ©1938 New Directions Publishing Corp. (trad. FMS)

Molti ignorano che gran parte dell’interesse della lirica (e cioè, della poesia in senso moderno) derivi da un processo di ricontestualizzazione, cioè dal suo funzionare come un enunciato di realtà (Hamburger) staccato dal suo contesto di enunciazione. Nessuna parola orfica o salvifica, nessun costrutto complesso, nessuna oscurità in questa poesia di Williams Carlos Williams, una sorta di post-it lasciato sul tavolo alla moglie. Ovviamente la parola che si vuole quotidiana si finge solo come tale, poiché la poesia crea a ben vedere un attrito tra suono e spazio, tra l’organizzazione visiva e la sequenza di suoni (grazie all’organizzazione strofica, agli a capo e alla presenza di enjambement particolarmente aggressivi). A ciò va aggiunta la coazione irriflessa da parte del lettore a sottomettere un enunciato così banale (si provi ad esempio a leggerlo senza gli a capo: «I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me the were delicious so sweet and so cold») alla stessa attenzione a cui sottoponiamo di solito degli enunciati elocutivamente molto marcati: questo rimbalzare dell’attenzione da un preciso orizzonte d’attesa (quello della tradizione lirica da Petrarca in poi) a una sorta di down elocutivo genera uno scompenso che si trasforma in piacere estetico. Come molto spesso accade nelle arti visive anche in letteratura – e soprattutto in poesia – il significato di un’opera dipende dal mutamento di funzione e, per così dire, di cornice, che si dà a un artefatto, in questo caso linguistico. FMS

a

2.

Impasse

Stavamo entrambi in piedi nel tinello.

Pensavo già da giorni: dillo adesso.

Ma provavo vergogna ed aspettavo

che fosse sovrappensiero per chiederlo.

a

Ora vedendo che era tutta presa

e avendo l’occasione di ottenere

che rispondesse prima di pensare,

le chiesi: su che cosa vuoi che scriva?

a

In quell’istante fischia il bollitore

e lei rimane avvolta nella nuvola

che esce dalla finestra verso il glicine.

a

E mentre versa l’acqua lentamente

e attorno un forte aroma di caffè

si espande, mi risponde: non lo so.

Martinus Nijhoff, Impasse, in Nieuwe gedichten, Querido, Amsterdam 1934. (trad. PL)

Molti fatti decisivi della nostra vita si svolgono in cucina. Mio nonno, per esempio, ci è morto. Io, a quanto mi è stato detto, ho pronunciato in cucina la mia prima parola intelligibile. La poesia di Willam Carlos Williams potrebbe essere un biglietto appiccicato al frigorifero, o piuttosto al suo progenitore, l’icebox. È solo apparentemente una poesia domestica e quotidiana. Così come certi anonimi e scialbi interni di Hopper, scene di drammi che si sono appena conclusi o che devono ancora accadere. Il biglietto appiccicato al frigorifero avrebbe potuto scriverlo Eva per Adamo. Quelle prugne così fresche e così dolci sono il frutto proibito dei nostri progenitori. Addentandole il protagonista ripete il dramma del peccato originale e la sua richiesta di perdono è inutile. La cacciata dal giardino dell’Eden è già compiuta. Le prugne sono un frutto dall’alto contenuto zuccherino e erotico. È sotto un albero di prugne che Brecht ha stretto nelle sue braccia Marie A. Ma la mia prima associazione non è stata la poesia di Brecht, bensì il sonetto che Martinus Nijhoff ha scritto nello stesso anno in cui Williams scrisse “This is just to say”. Anche i versi di Nijhoff ripetono una scena originaria della letteratura: quella di Esiodo che invoca le Muse perché gli insegnino la materia del suo canto. Quella in cui si svolge il dramma di “Impasse” è una cucina così tipicamente olandese che è impossibile tradurla in un tinello italiano. “Fluitketel” non è semplicemente un bollitore. La parola contiene già il fischio che fa il recipiente quando l’acqua comincia a bollire. E “tuimelraam” non è una semplice finestra. Ma così è: noi non siamo solo esiliati dal paradiso terreste, siamo anche dispersi dai tempi della torre di Babele. La nube di vapore in cui è immersa la donna, a cui inutilmente Nijhoff chiede ispirazione, fa pensare alla nebbia densa che avvolge le Muse nella Teogonia. L’Eden è una cucina di Paterson e l’Elicona una cucina di Utrecht. PL

a

3.

Lamento di Danae

Allora

nell’arca variopinta –

il vento che la colpisce,

onde che si scatenano,

abbattuta dalla paura,

il suo viso bagnato dalle lacrime,

mise la mano intorno a Perseo e disse:

“O figlio mio, che tormenti mi affliggono!

Eppure tu dormi quietamente

nel profondo dei sogni di bambino,

in questa squallida cassa di legno,

inchiodati insieme, sprazzi di notte,

nell’oscurità blu tu giaci

disteso.

Le onde torreggiano sulla tua testa

l’acqua vi scorre sopra – non presti alcuna attenzione,

non senti il grido del vento,

stai semplicemente immobile nella tua coperta luminosa,

bel viso.

Ma se per te il terribile fosse terribile,

presteresti il tuo piccolo orecchio

a ciò che sto dicendo.

Adesso, o piccolo mio, ti prego di dormire.

Lascia che il mare dorma,

lascia che dorma il male incommensurabile.

E io prego che qualche cambiamento possa venire alla luce,

padre Zeus, per tua volontà!

Tuttavia, se la mia preghiera è audace

o fuor di giustizia,

perdonami.

La ragione mi abbandona.

Simonide di Ceo, Lamento di Danae, in D.L. Page, Supplementum lyricis Graecis, 1974 (Trad. it. Patrizio Ceccagnoli)

Il modo migliore per non obliare il tempo è trattenerlo nelle parole. Fili più o meno visibili infatti le percorrono e ci permettono di ricordare. Montale chiamava questo processo “correlativo oggettivo”. Ogni oggetto (ogni parola) è correlato a qualcos’altro. Così ho associato la splendida poesia “Impasse” ad un’impasse di mitica memoria, scritto da Simonide di Ceo, poeta greco del V secolo a.C. I protagonisti del frammento (la poesia non è giunta a noi in forma integrale) sono Danae e Perseo, una madre e un figlio (neonato) che secondo il mito furono abbandonati in mare in seguito a una sinistra profezia, per la quale, se Perseo fosse cresciuto, da grande avrebbe ucciso suo nonno Acrisio, re di Argo. Simonide immagina che Danae, in procinto di morire insieme al suo bambino, preghi disperatamente (di qui il titolo, “Il lamento di Danae”). La sciagura abbattutasi su madre e figlio ha la forma di “un’arca variopinta” nella quale i due sono stati rinchiusi per poi essere gettati in pasto al mare procelloso. Danae, piangente, si rivolge a suo figlio incurante di tutto quanto stia accadendo intorno a lui (“eppure tu dormi quietamente nei tuoi sogni di bambino” / “non senti il grido del vento, stai semplicemente immobile nella tua coperta luminosa”). Sebbene condividano la stessa sorte, madre e figlio sono due entità a sé stanti: il conscio (Danae) e l’inconscio (Perseo) che non possono – non devono – incontrarsi. Il “ma” avversativo posto a metà del frammento potrebbe tuttavia rappresentare un guizzo di speranza – una estemporanea salvezza per i due? – . “Ma se per te il terribile fosse terribile, presteresti il tuo piccolo orecchio a ciò che sto dicendo”. Il deinòn in greco antico indica, per l’appunto, ciò che è tremendo e spaventevole – e cosa ci sarebbe di più terribile per Perseo se non la consapevolezza della fine della vita all’inizio della vita stessa? –. Il grido di disperazione di Danae si placa nel finale probabilmente perché è la madre stessa a rendersi conto che “la coscienza addormentata” di Perseo sarà la matrice della sua stessa salvezza. “Adesso ti prego di dormire, piccolo mio”. La preghiera si conclude con una invocazione a Zeus – il re dell’Olimpo nonché padre di Perseo che ha ingravidato Danae sottoforma di pioggia d’oro –. Inattesa arriverà la salvezza per Danae e Perseo, ma questa è un’altra storia, questo è un altro mito. CN

a

4.

La camera da letto

La difterite superata ha fatto

del bambino un ragazzo magretto

e più alto, che accoglierà un collegio

nella città di Parma: Massimino

lo saluta da una bottega di fabbro,

apprendista senza voglia, scintille

azzurre gli saettano intorno

mentre i cavalli trottano lontano,

confusi dentro gli stracci

della nebbia ottobrina,

San Secondo perduta ormai in portici

dove cotoni e lane ferro e rame

s’accatastano a ingolosire le donne

e gli uomini dei campi, le ragazze del borgo

rabbrividendo in corsa discinte

verso neri androni, a ingolosirne i figli.

I tuoi occhi, Bernardo, sono fissi

alla strada che corre, il cuore intento

a scandire di questo tempo lungo

la pena e la dolcezza in minuti,

in secondi irreversibili.

Chi t’accompagna ha rispetto del tuo

silenzio, della tua mano serrata

sul fazzoletto madido e finisce

che quasi s’addormenta… Ma

non dura eterno il viaggio, già

gli zoccoli scalfiscono il selciato

di Porta Santa Croce lambito

dal sole assorto delle nove cui

si scalda (bene inaspettato) il pallido

volto dei cittadini in lento flusso, delle donne

sui limitari viscidi, nessuno

ringraziando il Signore del superstite

tepore di un’altra breve estate:

soltanto vino e amore sollevano

questa plebe che guarda e non saluta

il prete che accompagna,

quasi affannato, un ragazzo

che tace sino al collegio salesiano.

Attilio Bertolucci, La camera da letto, in La camera da letto, Garzanti, 1984.

Piccolo come il topo delle risaie, ignaro ancora di tutto tranne che della voce di sua madre, il bambino è in balia dei flutti. Chiuso nella cassa, il suo destino parrebbe segnato. Chi si ricorderà di lui? Ma la preghiera di Danae viene ascoltata.

Quando esce dalla sua arca, Perseo è un ragazzino magretto, si chiama Bernardo. È guarito: chi l’avrebbe anche solo sperato, indifeso com’era? Forse solo sua madre, ma tanto è bastato.

Rimessosi in piedi, muove sulla sabbia passi ancora incerti. Discendente di un’antica stirpe di allevatori di cavalli, si incammina adesso da solo nella pianura. «È stato scelto lui perché porti / il nome della famiglia lontano». Arriva a Parma: studierà dai salesiani, farà strada, sarà conosciuto. Si innamorerà di Maria, fuggirà con lei, avrà una discendenza.

Rimasta sulla spiaggia di Serifos, Danae lo guarda da lontano, e sorride. GB

a

5.

Di un difficile oracolo

E mi stupisco ancora

del tuo sangue violento che mi sfida

e sgrida con voce di vento.

Decifrassi una volta la vermiglia

cantilena che recita,

bando di morte o vita, chi sa dirlo?

Ma io non sono che il drago custode

dei tuoi polsi in burrasca, un pescatore

di maree che origlia dalla riva.

Anche infelice, se non fosse il lampo

che inatteso sorride e mi dà scampo

nella tenace mafia dei tuoi occhi.

Gesualdo Bufalino, Di un difficile oracolo, in L’amaro miele, Einaudi 1982.

Lei era la meridiana che disegnava sul soffitto delle mie insonnie le pantomime del desiderio; lei, la tagliuola che mi mordeva il calcagno; il mare di foglie che il sole tramuta in brulichìo di marenghi; lei, la buca d’obice, l’in pace, le quattro mura di ventre dove nessuno mi cerca. Lei era la morte. Una presenza di donna. Tenace mafia e Sangue violento. Voce di vento la cui vermiglia cantilena è canto di sirena. Seduzione e morte, ossia vita. Bernardo guarisce. Gesualdo si ammala.

La malattia, quel misterioso stato di sofferenza cui elemento essenziale è la sua transitorietà, il suo andamento evolutivo verso un esito, che può essere la guarigione, la morte o l’adattamento a nuove condizioni e che dunque ci ricorda di essere in vita, ma non poi così a lungo. Ogni sette anni si rinnovano le cellule: | adesso siamo chi non eravamo. | Anche vivendo – lo dimentichiamo – | restiamo in carica per poco recita un altro poeta.

Bufalino sembra abbracciare la condizione dell’untore, ne fa una personalissima ripresa in soggettiva (e d’altronde ogni malattia, sia essa psichica o corporea, è un’intima deviazione da uno stato di presunta normalità) con una lente distorcente che tutto amplifica – come quelle che usa Alexandr Sokurov nelle sue Elegie – cercando di vorticosamente travolgere coloro con cui entra in contatto, infettandone le membra. Ma le composizioni di Bufalino non celebrano sogno o ricordo – a differenza del russo – e piuttosto assomigliano a un diorama in cui la malattia, la minaccia della morte, ovvero la vita, misteriosa e semplice, è espressa da parole astruse e inusuali che rimandano a un immaginario materiale, corporeo, terreno, e non lontano nel tempo ma piuttosto nello spazio: più che arcaico lo direi distante in profondità, quasi abissale. Con queste parole di un uomo dal cuore debole, | sorta di macchine o giochi per soffrire di meno, Bufalino diviene un sicario pietoso che mai celebra o omaggia, ma piuttosto miracola: moltiplica la vita re-inventandola, facendone Amaro miele.

Oggi, sabato pomeriggio, guardo assorta dalla mia finestra la meridiana in ombra che mi ruba il tempo e vedo Gesualdo Bufalino nel riflesso di un ricordo da un frame di un film diretto da Franco Battiato. Si è insinuato. FD

a

6.

Anche tu sei l’amore

Anche tu sei l’amore.

Sei di sangue e di terra

come gli altri. Cammini

come chi non si stacca

dalla porta di casa.

Guardi come chi attende

e non vede. Sei terra

che dolora e che tace.

Hai sussulti e stanchezze,

hai parole – cammini

in attesa. L’amore

è il tuo sangue – non altro.

Cesare Pavese, Anche tu sei l’amore, in Le poesie, Einaudi, 1946.

L’amore è il tuo sangue. La visceralità totalizzante di un sentimento assoluto e feroce racconta una storia d’amore in bilico tra la possibilità e la rinuncia. Cesare ama e il suo amore lascia trasparire il dramma dell’impotenza. È questa eco che ritrovo nell’abbraccio di eros e thanatos che prepotente s’impone nelle parole di Gesualdo Bufalino.

E mi stupisco ancora | del tuo sangue violento che mi sfida | e sgrida con voce di vento. || Decifrassi una volta la vermiglia | cantilena che recita, | bando di morte o vita, chi sa dirlo?

“Il tuo sangue violento”. Ripenso alla Diceria dell’untore, estremo paradigma di una danza della vita con la morte. La rivedo in questi versi e la forza evocativa di un sentimento che sa farsi insieme tentazione e dolore è il fil rouge che – per me – lega la Poesia di Bufalino a quella di Pavese. La chiave è il possibile, ma un possibile sofferto. Davanti agli occhi di chi legge, da subito, Marta che balla. Marta, «dalla vita sottile e dalle ali roventi, con occhi come ciottoli d’ebano nel fiero ovale ammansito da una corta chioma di luce». E ancor prima di lei, la seduzione di Hans Castorp e la signora Chauchat. Figure tutte che rimandano ad un universo di polsi in burrasca.

E quindi s’innesta la suggestione.

La donna, le infinite donne pavesiane, visi di primavera, di una primavera tragica e dolce. Lo vedo, perduto nella pioggia, a due passi dalla fine a ripensare al perdono. A chiedere perdono.

Guardi come chi attende e non vede

L’attesa è l’essenza del dis-equilibrio. Un labile gioco che si nutre però della castrante prospettiva del vivere sempre sulla soglia dell’emozione.

In questa soglia, eccoli entrambi. C’è anche Gesualdo: un pescatore | di maree che origlia dalla riva.

In questa soglia, il miracolo poietico della parola: Il difficile oracolo dell’uno, l’afflato accorato e triste dell’altro. Un saluto tenero e necessario, sotteso all’idea di un legame provvisorio, pare coronare quell’anche dell’incipit pavesiano. Un senso diffuso di impotenza e desiderio abita le parole di Bufalino.

Per entrambi probabilmente si declina un addio.

E così li immaginiamo tutti e due, come Orfeo l’inconsolabile che si volta e nel voltarsi suggella una rinuncia che si fa salvezza:

Ci pensai, e intravvidi il barlume del giorno. Allora dissi “Sia finita” e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela. Sentii soltanto un cigolio, come d’un topo che si salva. ALT

a

7.

Detto per Angelica

Cara, in una lacuna del dolore,

in un forame della nostra pena,

quel gaudio luminoso

del silenzio delle cose,

quella radiosità inattesa

dell’aria, della pietra

e dell’assenza di fogliame…

Sì, quella passeggiata in paradiso

che per grazia ci fu data

qui e insieme…

Su lei cadde la scure

della temporalità impietosa,

pure non ne troncò alcuna cima,

non ne decapitò la luce.

Luce

era, di tutto unico seme. Luce

è ancora, e per questo inarrestabile.

Mario Luzi, Detto per Angelica, in Frasi e incisi di un canto salutare, Garzanti Editore 1990.

All’amore e alla donna terreni di Pavese, che guarda come lontano, spiando la donna dai tratti umani e inserita i una dimensione terrena, fatta di fango e sangue, oppongo la donna angelicata di Luzi e il ricordo di un amore felice, una passeggiata, che li solleva alla dimensione divina.

I versi luziani, infatti, descrivono la gioia di una passeggiata edenica vissuta dal poeta in compagnia della donna amata. Angelica, intermediaria tra cielo e terra, tra uomo e Dio, è colei a cui il poeta dedica il componimento dai toni lirici. Luzi condensa in 17 versi una scena dagli alternati toni: malinconici e gioiosi, di dolore e di grazia. Le voci si alternano in maniera contrappuntistica: al campo semantico del dolore (lacuna del dolore, forame della nostra pena, temporalità impietosa) si alterna quello della gioia (gaudio luminoso, radiosità, passeggiata in paradiso, grazia, luce). Come novelli Adamo ed Eva, i due amanti passeggiano in un’atmosfera a tratti rarefatta, radiosa e inattesa, l’atmosfera è quella del ricordo, della memoria, in cui il silenzio sembra essere sinonimo di equilibrio, la stasi lo è di pace, a fronte di una realtà penosa, dolorosa, che tuttavia sembra aprire un varco (un forame) lasciando spazio alla gioia. «La sofferenza» scrive Luzi «è semplicemente un modo di esistere che non comporta riserve metafisiche o valutazioni prudenziali; essa investe la sorte della persona umana, non come condanna, soltanto come termine di qualificazione o meglio come un’essenza inevitabile che corre a raggiungerla ed animarla. […] tutta la felicità abita nella memoria». I due, poeta e donna, si innalzano a una dimensione che superi i terreni confini (temporali e spaziali) per far ingresso nell’eternità. “Sì, quella passeggiata in paradiso / che per grazia ci fu data / qui e insieme…”: una simile gioia è possibile nel ricordo, nella memoria, e all’incontro di un ‘io’ poetico e di un ‘tu’ angelico, di un uomo e di una donna e all’amore che brilla, nonostante il tempo e il suo scorrere logorante e inarrestabile. Il Detto per Angelica sembra tradursi un messaggio d’amore, in un messaggio profetico che rinfranca l’io e il tu dall’estinzione grazie alla sopravvivenza della memoria, della vita e dell’amore oltre le temporalità, nell’eternità. ADM

a

Hanno partecipato: Fabrizio Maria Spinelli, Pierluigi Lanfranchi, Carmen Navarra, Giovanni Boccardo, Federica Deo, Antonia La Torre, Alessandra Di Meglio.

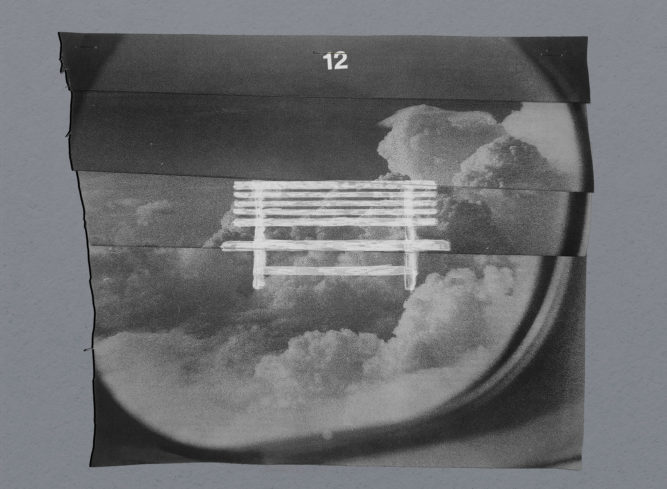

in copertina _Too many answers for an untold question di Roberta Belfiore.

a

TESTI IN LINGUA ORIGINALE

1.

This is just to say

I have eaten

the plums

that were in

the icebox

a

and which

you were probably

saving

for breakfast

a

Forgive me

they were delicious

so sweet

and so cold

2.

Impasse

Wij stonden in de keuken, zij en ik.

Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.

Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag

wachtte ik het onbewaakte ogenblik.

a

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf,

en de kans hebbend die ik hebben wou

dat zij onvoorbereid antwoorden zou,

vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf?

a

Juist vangt de fluitketel te fluiten aan,

haar hullend in een wolk die opwaarts schiet

naar de glycine door het tuimelraam.

a

Dan antwoordt zij, terwijl zij langzaamaan

druppelend water op de koffie giet

en zich de geur verbreidt: ik weet het niet.

3.

Commenti recenti