La passione per la poesia, la cultura, l’arte, la musica, la ricerca e la conoscenza è amplificata dal piacere aggiuntivo della condivisione e del dono. Casa della poesia, la sua biblioteca, il sito, Potlatch, “la poesia della settimana”, sono luoghi, reali e/o virtuali nei quali questa “pratica poetica” si realizza. Diamo dunque vita alla rubrica “Rovisteria“, ripescando da vecchie riviste letterarie articoli, scritti, piccoli tesori che ci sembra importante riproporre e riportare all’attenzione di tutti coloro che seguono queste pagine. Proviamo così a portare frammenti della biblioteca fuori dalle mura di Casa della poesia. Proponiamo oggi un articolo di Alfonso Gatto dedicato a Rafael Alberti. Il testo è tratto da “L’Europa letteraria” (gennaio-febbraio 1965/1).

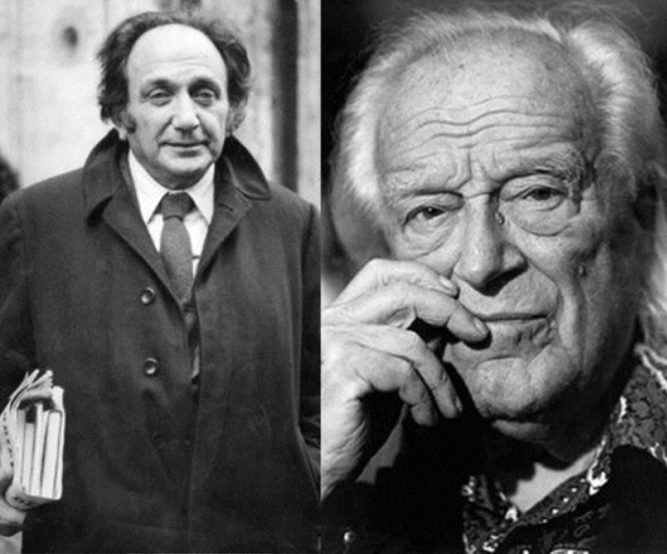

Alfonso Gatto

L’inedito stupore del creare

Non si tratta, né per me, né per voi, di scoprire la poesia di Rafael Alberti che dal 1924, da quarant’anni, ci illumina e vorrei dire ci libera col suo messaggio. Da parte mia, e a nome del nostro paese poetico, questo vuol essere un saluto al poeta presente tra noi e approdato, tra una sosta e l’altra del suo peregrinare, alla bella casa romana di via Monserrato in compagnia del Belli, delle memorie italiane che gli sono nel sangue, a fare di questa nostra patria la sua seconda patria.

La poesia di Alberti è peraltro così impertinente e giocata nella sua versatilità amorosa, così destinata a espandersi oltre i confini della provincia natia, che sarebbe per lo meno improprio da parte nostra proporle radici più tenaci e mortificanti di quelle che essa non tolleri o abbia già reciso. Si spiega dall’aperta marineria andalusa il vento propizio di questa avventura, per una poesia curiosa di tutte le sue esperienze filologiche e immaginative, dentro la letteratura e contro di essa, per una vita redenta dalle sue paure familiari e nazionali e messa a prova dalle ansie civili e politiche, dalla nuova misura di una Spagna che tentò per l’Europa, per tutti noi, la vivente passione dell’uomo comunista.

Lo so: i critici distinguono e debbono distinguere nella poesia di Alberti i due filoni, del suo neopopolarismo andaluso, socialismo, dall’altra: dare alla squisita e sempre imprevedibile esperienza letteraria dell’autore, così consapevole delle sue risorse inventive, le proprie preferenze di storici e insieme dubitare, come fa il severo Macrì, che mai il poeta possa fermarsi a una «misura», a «un’arte ultima del silenzio e dell’indivisibile». La verità è che «i modi inconsulti e disperati» della felicità di Alberti, di cui si è parlato, e di lui il «delirio della percezione ancora ligia ha un’utilità di compilazione temporale sottraggono questo nostro poeta alle temperie della poesia pura, al movimento fermo della traduzione valerista e lo immettono nella corrente viva di Apollinaire e di quelli che un altro andaluso, Garcia Lorca, parlando del demone, chiamava «poeti ispirati o mangiati dalla musa».

Si ha tuttavia il sospetto che il demone di Federico sia troppo cartesiano e ballerino e, da ultimo, estetizzante pur nell’alta qualità del suo fissaggio mortuario. Del resto, il surrealismo dei Calligrammes, che approda all’«ultima frontiera dell’illimite e dell’avvenire», alla «ragione ardente» di Apollinaire, è altro dall’altro surrealismo funebre e divertito di un Dalì e dello stesso Lorca. Dico questo per intendere e farvi intendere che invano cercheremmo il «nero» in questa poesia azzurra e bianca che sveglia l’intelligenza e parla con gli angeli: invano temeremmo che il nostro Alberti possa dimenticarsi sul trono e assaporare l’alloro, se si scaccia da sé e trova nella storia, alla frontiera dell’avvenire, le umili domande dell’amore e della verità per l’uomo.

Lo so: nell’aperta democrazia dei poeti, l’unica che noi si conosca, vive e dura la lotta tra il movimento fermo, l’eterno principio di Valéry e il movimento in atto dell’utopia, che è e può dirsi l’ideale romantico dell’infinito: ma è altrettanto chiaro che l’alternativa non è più nell’opposizione di questi due modi d’essere poesia, ma nel riconoscimento del dover portare, dentro il proprio modo d’essere, la realtà dell’altro», di ogni altro consanguineo che ci sia avverso o nemico nel comune finalismo.

Le tragedie sono ormai familiari e in tal senso, credetemi, un Alberti, un Lorca, un Guillén sono vicini più di quanto li allontani l’angelo o il demone. È altrettanto chiaro che la musa, più del demone, può mangiare i suoi figli, ispirare loro le viventi contraddizioni e la disponibilità di essere vivi, di variare il punto fisso, il nero delle irriducibili aristocrazie del talento. Questa alterazione, questo essere per gli altri, è forse il modo più generoso di ritrovare nell’ubiquità dell’uomo la propria radice e la propria patria: direi che è per il nostro Alberti lo scarto dell’ultimo allineamento parallelo, per cui egli non è più davanti alle cose, a figurarne la linea e il colore, ma dentro le cose, il loro essere e il loro mutamento insieme, partecipe d’ogni occasione che possa destarlo.

Questa è la sua gioiosa apertura di uomo negli uomini, che Vittorio Bodini, cui si deve il magnifico libro mondadoriano della poesia di Alberti, ha così liberamente indicata nella prefazione, dando largo spazio ai testi che ne fanno testimonianza. «Alberti – scrive Bodini – è stato il primo ad avvertire in Spagna il deficit di una posizione minoritaria e a cercare di adeguare la sua poesia prima al servizio della rivoluzione sociale, negli anni dal 1931 al 1935, poi a quello del suo popolo in lotta contro il fascismo internazionale, dal 1934 al 1938. Ha cantato la resistenza e l’esilio senza preoccuparsi se nella sua nuova produzione l’oratoria contrastava il terreno alla poesia. Egli ha lanciato a se stesso questa sfida, a volte perdendo ma assai spesso riuscendo a raggiungere un buon livello di poesia civile. Per far questo egli non ha dovuto minimamente alterare il suo sistema semantico. La lingua di questa poesia della guerra e dell’esilio è la medesima lingua, esatta e lucente, dei suoi libri anteriori. Ciò che è cambiato è solo l’inclinazione del cuore: dal piano del poeta come eccezione a quello del poeta uomo tra gli uomini. Testimonia lo stesso Alberti con le sue parole: «Non è più profondo il poeta rinchiuso nel suo buio sottosuolo. Il suo canto raggiunge il profondo allorché, aperto al vento, è di tutti gli uomini».

Ma, sto per chiedere: il compito di «creare l’uomo nuovo col canto», quale Alberti si dà, è soltanto un modo di far poesia oggettiva e civile diversa dall’altra, soggettiva e memoriale, o non piuttosto l’unico modo d’essere la poesia-agente di una bellezza immobile che si vuol destare? Il ritorno dell’umanissima nostalgia per la propria terra, la disperazione per le proprie radici spezzate, mai assunti a demoni di un’armonia segreta che il poeta solo può intendere, sono anch’essi, in questa spola perpetua dell’essere e del divenire in atto, la materia dell’uomo vivente nuovo. E così; e questa dialettica del perpetuare e del divenire, ove per Alberti quasi un modo da aver memoria nel futuro che annuncia, di dare una pazienza, una passione, la sostanza del tempo a ogni cosa sperata. Il suo oceano aperto e salino incontra l’antico mare ove è nata l’idea dell’uomo, la sua figura da rompere e da ritrovare.

Forse non ho parlato della poesia di Alberti, arandola in lungo e in largo come avrei dovuto: ma questo tocca farlo a voi sulla scorta dei due testi a fronte che vi daranno modo di misurare – sulla felicità nativa di uno dei testi più alti e più liberi della poesia europea d’oggi – le difficoltà superate dal traduttore, questo Vittorio Bodini, per il suo dono stesso d’esser poeta.

Io voglio dirvi, devo dirvi, poiché sono qui con Vittorio a testimoniare del nostro paese poetico, che la passione di «creare l’uomo nuovo col canto» è nata sui vangeli della poesia moderna: penso a Rimbaud: Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche. È la dedica di una ragione a questo nostro arrivare da sempre per andare dovunque, a questo saper dare la nostra vita intera ogni giorno; è il cercare, prima di ogni edificante promessa, la rispondenza del bello a un bene che sia di tutti. Contano i passi verso questo Dio gioioso che è nella storia del nostro amore, dei nostri peccati, dei veleni nei quali abbiamo fede.

La poesia di Rafael Alberti, lungi dall’essere divisa tra le sue memorie e le sue speranze, tra il suo assolutismo formale e il suo servizio sociale, è diremo, quest’unica dedica alla ragione amorosa dell’uomo, quest’unico impegno di partenza dai propri punti d’arrivo verso altri richiami della propria dispersione e della propria solvezza: un rimettere sempre in gioco non il suo astratto principio virtuale, il suo movimento fermo, ma il suo concreto fattore, il suo fare.

Che egli sia stato e sia consapevole del suo «forzato disordine», della sua «fretta», della «urgente grammatica necessaria» in cui vive, cioè dell’impegno e del furore d’ogni parola con la quale aiuta la città a «dare alla luce il suo giorno», e gli rende più legittimo l’augurio che possa tornargli «tutta vergine la parola precisa» e «vergine il verbo esatto con il giusto aggettivo».

Ora capirete perché questa poesia di Alberti debba essere amata e difesa per la rara chiarezza con cui avverte di mettere in gioco anche la sua perfezione: come essa anteponga la purezza perpetua e ferma el inedito asombro de crear, l’inedito stupore del creare, che il farsi della vita stessa nella sua eversione e nella sua calma. Ora sappiamo perché e come amare quest’uomo, questo errante che a ogni arrivo rimette in gioco la sua partenza. Egli lascia ad altri poeti il lungo sguardo sulla calma degli dei, è già in marcia, purché una ragione lo preceda come un inno, in marcia con l’allons plus vite, nom de Dieu di quel buon rigolo di Apollinaire, col suo Juan Panadero, e vorrei – devo dirlo? – anche con me. Io sono con voi. Aspettatemi, vengo.

Alfonso Gatto

RAFAEL ALBERTI

Campo de’ Fiori

Perchas, peroles, pícaros, patatas,

Aves, lechugas, plásticos, cazuelas,

Camisas, pantalones, sacamuelas,

Cosas baratas que no son baratas.

Frascati, perejil, ajos, corbatas,

Langostinos, zapatos, hongos, telas,

Liras que corren y con ellas vuelas,

Atas mil veces y mil más desatas.

Campo de’ Fiori, campo de las flores,

Repartidor de todos los colores,

Gracia, requiebro, luz, algarabía…

Como el más triste rey de los mercados,

Sobre tus vivos fuegos, ya apagados,

Arde Giordano Bruno todavía.

RAFAEL ALBERTI

Campo de fiori

Pesci, padelle, plastiche, patate,

bulli, lattughe, ninnoli, tegami,

camicie, pantaloni, ciarlatani,

cianfrusaglie che costano salate.

Vino, cravatte, cavoli, posate,

gamberi, scarpe, funghi, asciugamani,

e lire che ti volan dalle mani,

t’avvolgono e ti sciolgono a folate.

«Campo de Flores»: sì, Campo de’ Fiori,

distributore di tutti i colori,

luce, chiasso, lusinga, fantasia…

Come il re più intristito dei mercati,

sopra i tuoi vivi fuochi, ormai placati,

arde Giordano Bruno tuttavia.

Traduzione di Dario Puccini

da: “L’Europa letteraria”, Roma, anno VI, n. 33, gennaio-febbraio 1965/1.