Prologo (necessario)

Questa si potrebbe definire la storia di un ritardo (in effetti, a pensarci bene, la mia vita è costellata di ritardi, ma non è di me e della mia lentezza che voglio parlare). Vorrei parlare di uno scrittore, di un poeta, Juan Octavio Prenz, che è stato ospite di due eventi organizzati da Casa della poesia (nel 2004 gli Incontri internazionali di poesia di Sarajevo e nel 2005 “Il cammino delle comete” a Pistoia) nei quali non ebbi la fortuna di incontrarlo .

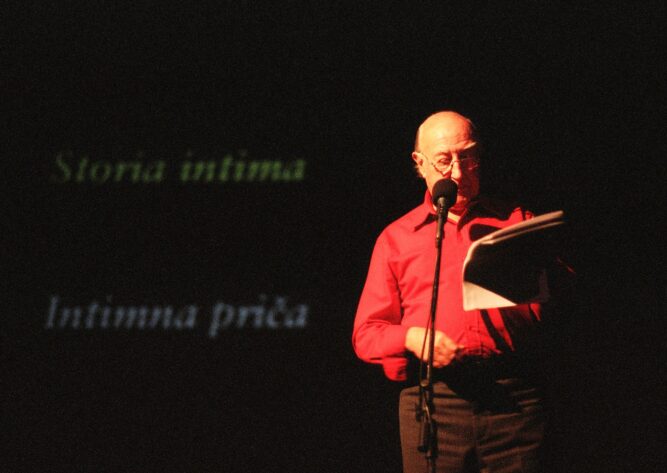

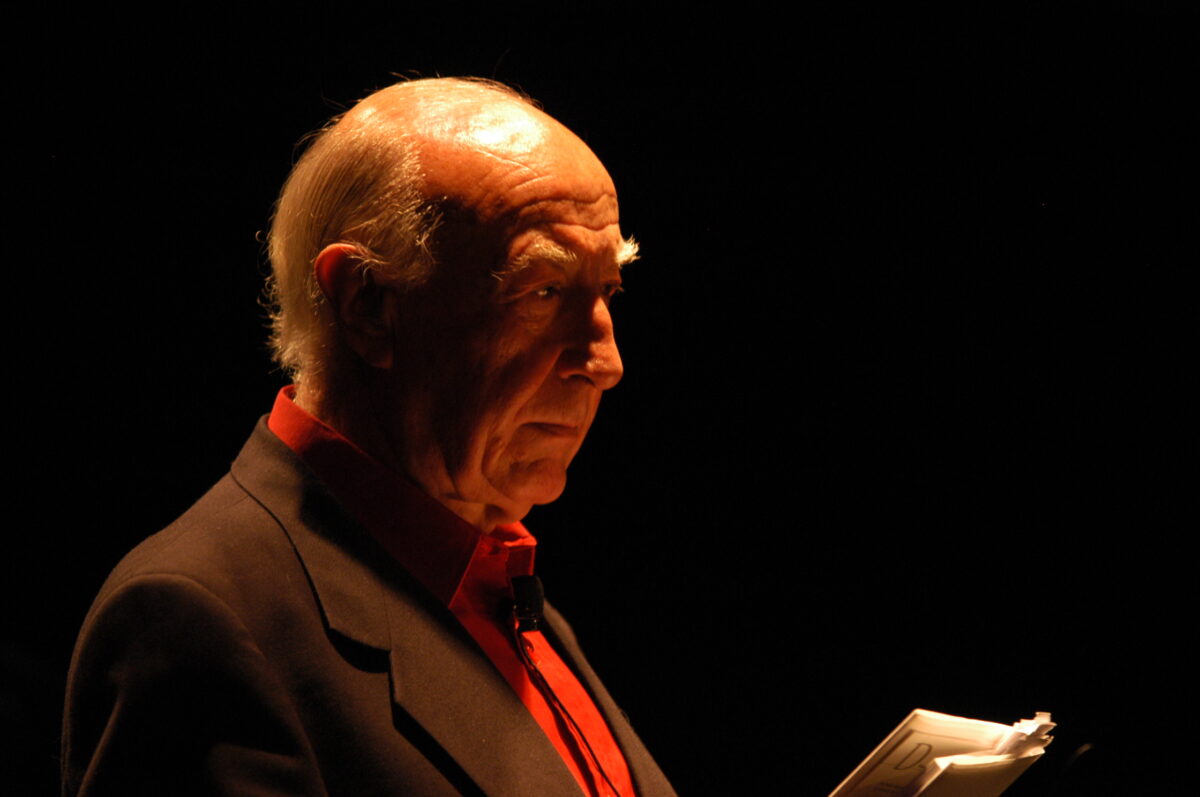

Ma, per gli intricati casi della vita, tale occasione mi è capitata molti anni dopo a Trieste in un reading – dal pregnante titolo ASILO POETICO / PESNISKI ASIL – cui presero parte lui, Barbara Korun e il sottoscritto, il 25 maggio 2018, presso il Circolo culturale Tina Modotti, nel corso del quale diede vita ad un simpatico “battibecco” letterario con la figlia Cecilia che sedeva tra il non folto pubblico. Al termine della serata ci intrattenemmo insieme all’amico Gianluca Paciucci, organizzatore dell’evento, in una frugale cena a tre presso l’osteria sociale della Casa del popolo, al piano terra del medesimo stabile (mi sembra di ricordare che mangiammo alici fritte e bevemmo del vinello bianco – notazione che non appaia superflua, perché spesso la poesia può celarsi nelle cose più semplici, come queste). Mi colpì la cordialità e il garbo di questo scrittore già molto noto (e con un impressionante curriculum, destinato l’anno successivo ad arricchirsi ulteriormente con il prestigioso Premio Nonino https://premio.grappanonino.it/winner/juan-octavio-prenz/ ) che rimase a conversare amabilmente con noi senza remore di sorta, per il puro piacere della compagnia.

Verso casa

Lo vedemmo andare via da solo verso casa, rifiutando la nostra offerta di accompagnamento; ma non immaginavo che quella sarebbe stata la prima e l’ultima volta che avrei incontrato quel poeta di cui mi resta solo qualche libro, alcune foto (scattate in quella occasione da Gianluca e qui in parte riprodotte) e la lapidaria dedica “A Giancarlo Cavallo con l’amicizia di Juan Octavio Prenz”.

Uno scrittore jugo-italo-argentino

Quanto alla nazionalità di Prenz, benché sia nato ed abbia vissuto a lungo in Argentina, è necessario dire che si tratta di uno di quei felici casi in cui le origini familiari e le circostanze della vita danno luogo ad un coacervo di culture in cui è difficile districarsi, ma che rappresentano una ricchezza senza pari – non senza alcuni problemi dovuti all’ignoranza ed alla stupidità dei difensori della mitica purezza della razza.

Nato nel 1932 a La Plata in Argentina da genitori immigrati nel 1929 dall’Istria, si stabilisce una prima volta a Belgrado nel 1962, ritorna in Argentina nel 1967, ma nel 1975 a causa delle persecuzioni di bande di estrema destra – preludio all’instaurarsi della feroce dittatura dei generali dell’anno successivo – è costretto a rifugiarsi con la sua famiglia nell’ambasciata Jugoslava, prima di partire per l’esilio a Belgrado. Nel 1979 si trasferisce a Trieste. Dopo il crollo della dittatura in Argentina (1983) viene reintegrato come professore all’Università di Buenos Aires nel 1985, dove insegnerà fino al 1989; mantenendo la residenza fissa e gli incarichi universitari a Trieste, dove resterà fino alla morte.

Un mare di amicizia

Claudio Magris dice: “Non saprei dire, quando penso a Octavio, se lo penso più sudamericano, più croato o più italiano, oppure tutto insieme. Ogni tanto, in certi momenti, sembra prevalere l’una o l’altra faccia di questa identità complessa.” (Claudio Magris, Octavio, dell’amicizia, in AA.VV. Juan Octavio Prenz “Uno scrittore triestino di lingua spagnola” – in seguito, per brevità, Prenz triestino –Trieste 2024, p. 11).

Credo che in conclusione di questo paragrafo ci si possa associare alle parole di Marko Kravos, poeta e amico di Prenz: “L’opera poetica e in prosa, la saggistica, le tantissime traduzioni, l’impegno professionale e sociale, ma anche una montagna e un mare di calore umano e di amicizia: questa è la patria di Juan Octavio Prenz.” (Marko Kravos, La poesia, patria di Octavio, in Prenz triestino, cit., p. 19).

Propositi da untorello

Parlare dell’intera opera di Prenz – che, oltre a poesie, racconti e romanzi, comprende saggi e traduzioni da e verso lo spagnolo – richiederebbe ben altri spazi e competenze linguistiche che non possiedo, tuttavia il lettore italiano può comprenderne la vastità e l’importanza attraverso i numerosi interventi pubblicati in Un mitteleuropeo d’oltreoceano. Studi su Juan Octavio Prenz del 2020 e successivamente in occasione della mostra documentaria tenuta a Trieste nel 2024 (https://bibliotecacrise.beniculturali.it/evento/juan-octavio-prenz-1932-2019-uno-scrittore-triestino-di-lingua-spagnola/) e raccolti in Juan Octavio Prenz “Uno scrittore triestino di lingua spagnola”; in particolare segnalerei, oltre ai già citati e a quelli che citerò in seguito, i contributi delle figlie Ana Cecilia e Betina Lilián, autrici anche di interessanti pubblicazioni in spagnolo (a Betina si deve altresì la traduzione in italiano dei romanzi Il signor Kreck e Solo gli alberi hanno radici, nonché del volume di poesie Figure di prua).

Proverò quindi, come è consuetudine di questa rubrica, a proporre la lettura di alcune sue poesie tratte dall’Antologia poetica (Prenz J.O., Antologia poetica, Trieste 2006) e da Figure di prua, (Milano 2019); lo farò cercando di seguire la traccia di alcuni capitoli (evidenziati dal numero che precede il titolo) di Com’è la poesia di Pier Vincenzo Mengaldo (Roma 2018) – opera alla quale allude il titolo di questo intervento: non avendo certo io, “povero untorello”, l’ambizione di poter dire come è fatta tutta la poesia di Prenz, che conta – è il caso di sottolinearlo – almeno dieci titoli pubblicati, per la maggior parte tradotti ed editi in più lingue.

1. La lingua/Le lingue

Come è ovvio, il primo aspetto da trattare in un autore cosmopolita e poliglotta come Prenz è di sicuro quello della lingua prescelta per la scrittura. Mi soccorrono in proposito un paio di affermazioni dello scrittore argentino, nonché amico di lunga data di Prenz, Blas Matamoro:

“[…] Prenz proseguì la sua opera in spagnolo, quella iniziata nel suo paese natale, l’Argentina.” (Blas Matamoro, Elogio del lenguaraz, in AA.VV. Un mitteleuropeo d’oltreoceano. Studi su Juan Octavio Prenz, EUT Edizioni Università di Trieste 2020, p. 66 – in seguito, per brevità, Prenz mitteleuropeo – https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/2aed867a-6113-44d0-b6eb-4586d47a851a/content);

“Quale sarebbe stata la lingua materna? Quella slava o quella ispana? Prenz rispose: la storica lingua dell’idioma argentino nella triplice professione di scrittore, linguista e traduttore.” (idem).

Con queste due brevi citazioni la questione sembrerebbe chiusa in modo definitivo e senza ambiguità di sorta. Tuttavia è interessante approfondire ulteriormente questo aspetto e lo faccio ancora con l’ausilio di Matamoro:

“In effetti, per Octavio, la poesia – ciò che vi è poetico nel linguaggio, non solo nella forma della poesia – appartiene al mondo della ciarla (habladuría), del dialettale, dell’idiomatico e non del linguistico. Il poeta lavora con ciò che vi è di scheggiato, frastagliato, scorticato, scolorito nella parola, con ciò che la parola nasconde nel mentre rivela, segnalando la penombra che getta la sua luce. […] Scrisse nella lingua della sua infanzia, o per meglio dire, nella parlata della sua infanzia, e meglio ancora: nell’esercizio della sua ciarla (habladuría) argentina.” (Matamoro B., «Juan Octavio Prenz, 1932-2019», in Cualia.es 2019: «Con ese algo de pibe travieso que conservó hasta los años de su vejez». Traduzione italiana di Betina Prenz in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, cit. p. 71).

Habladuría argentina

Dunque, lo spagnolo è la lingua scelta da Prenz per la sua intera opera, ma, come ci spiega Matamoro, si tratta di uno spagnolo argentino, “en el ejercicio de su habladuría argentina.”, dunque più vicino al parlato che alla scrittura.

Una lingua, come ci ricorda Prenz nella sua poesia Radici (Parliamo una lingua che qualcuno ci ha portato/ da un tempo e da un luogo lontano, […] – in Antologia poetica cit., p. 16, traduzione di Patrizia Vascotto), portata dall’Europa dai conquistatori spagnoli, ma che nel tempo, attraverso un processo di interscambio, ha visto i conquistati restituire il “dono“ trasformato e in grado di modificare la lingua originaria, “[…] en un continuo y generoso proceso de intercambio. Esa es la visión del poeta, esa es la razón de ser de su poesía.” (in un continuo e generoso processo di interscambio. Questa è la visione del poeta, questa è la ragion d’essere della sua poesia. – Pageaux Daniel-Henri, Homenaje y despedida provisional a Juan Octavio Prenz in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, cit., p. 196).

L’eccezione serbocroata

Come tutte le regole anche questa ha almeno un’eccezione: Poslanice iz Novog Sveta (Missive dal Nuovo Mondo), Belgrado, Helikon, 1984. Ce la racconta Gordana Ćirjanić, allieva e successivamente collaboratrice di Prenz: “Questo libro di poesie, così come ho detto, Prenz l’ha scritto in serbocroato, e ho già detto anche in quale veste partecipai io alla stesura finale. Abbiamo ripassato insieme ogni verso, ogni parola. E tuttavia, leggo ora la parola vretenci che non so che cosa significhi e sicuramente non lo sapevo nemmeno allora. Cercando nei dizionari, scopro che si tratta di un localismo per vilini konjici, cioè, libellule, e giungo alla conclusione che Prenz deve aver difeso quella parola dinanzi alla mia inquisizione linguistica, perché l’aveva imparata da sua madre che, a casa, parlava un dialetto croato. Benché il vocabolario di Prenz in serbocroato fosse ridotto, quella parola doveva essere un’eredità preziosa per lui.” (Gordana Ćirjanić, Le rivelazioni quotidiane, in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, p. 22, traduzione di B.L. Prenz).

In italiano

Mi lascia perplesso la scelta degli editori italiani di pubblicare i libri di poesia esclusivamente in italiano e non con il testo a fronte, come avviene di regola da noi, anche se la traduzione è sicuramente inappuntabile – vista l’ineguagliabile conoscenza della lingua di partenza e di arrivo, della letteratura ispanoamericana e dell’autore della figlia Betina – ma tale scelta sottrae il piacere della musica e delle nuances intraducibili che sono il tesoro dei lettori più accorti e consapevoli.

Senza alcuna presunzione, proverò qui di seguito a proporre ai lettori alcuni esempi della doppia versione (originale spagnolo e traduzione italiana).

2. Metrica

Se scorriamo rapidamente la citata Antologia poetica, percepiamo immediatamente che la poesia di Prenz non sembra aderire a misure metriche classiche: alterna versi molto lunghi ad altri brevi o brevissimi e talvolta utilizza inserti di prosa, versi a scalino, ecc.

Anche le strofe risultano asimmetriche, utilizzando distici, terzine, quartine e anche maggiori, – ma sono altresì frequenti strofe di un unico verso (monostico) – sintomo di un’esigenza di assoluta libertà tipicamente novecentesca (Metrica libera), come è ovvio in un autore di grande consapevolezza letteraria testimoniata dall’insegnamento universitario, dai saggi e dalle traduzioni.

Ma, naturalmente, questo non significa mancanza di ritmo, men che meno sciatteria, come dimostrano, tra l’altro, la struttura rigorosa, l’utilizzo usuale di enjambement, la pointe così frequente in chiusura, molto spesso con un verso-strofa costituito da una singola parola isolata (Nozioni di botanica, Radici, La parola giusta, Gruppi sanguigni, Confusioni, Nuova ballata per mio padre, La misura delle cose); a questo già congruo numero di esempi bisogna aggiungere quelli in cui il verso-strofa finale è costituito da un’unica parola accompagnata solo dall’articolo o dal pronome (Conti chiari, Trappole, Scoperta, Il dono dell’ubiquità), e i molti altri versi finali isolati (Trasformatore, Diana, Museo delle cere, Buone maniere, Falena, Autoritratto, Diario di bordo, Elegia, Cose da principe, Poesia di colore, Metamorfosi dell’esiliato, Memorandum, Mestiere di camminante, L’ultima cena, Buenos Aires, Egloga, Psicodramma, Gatto conseguente, A fior di pelle, Elogio dell’infanzia, Salto morale, Mano dura, Plusvalore di lavoro, Racconti infantili) per un totale di 35 su 51 poesie raccolte nell’Antologia, sicché è possibile parlare di un vero e proprio stilema.

Parentetiche

A proposito di stilemi, sottolineerei la presenza, molto frequente (in ben 36 poesie sulle 108 raccolte in Figure di prua), di parentetiche che, citando l’ottima sintesi della Mortara Garavelli, “Producono effetti polifonici: intrecci di voci o di toni. Attuano passaggi dal «mondo narrato» al commento da parte del narratore, che si intromette facendo percepire la sua voce, con diversioni, allocuzioni, note metatestuali, valutazioni […]. (Mortara Garavelli Bice, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari 2003).

Da Poesía casi completa (Prenz J.O., Poesía casi completa, Buenos Aires 2022, p. 56) un esempio in cui troviamo ben tre parentetiche nella seconda, nella quarta e nella quinta strofa:

Formas superiores de salud

Es hora de aligerar el cuerpo.

El humo rondó con ganas por los pulmones

y anidó en el sitio exacto.

El vino (no podía ser de otro modo)

quiso correr por las venas

para que el cuerpo fuera una suma nueva.

También el amor hizo de las suyas

y terminó royendo huesos y desgastando la piel.

Ahora hay que excluir el humo, el azúcar, la carne, el pan,

algunos órganos (aquí corto porque la lista es larga).

Simplemente, llegó la hora de restar.

Algo quedará de tu cuerpo

(y esto forma parte de tu delicadeza)

como un discreto pretexto para el saludo final

de parientes y amigos.

[Forme superiori di salute – È ora di alleggerire il corpo.// Il fumo gironzolò voluttuoso per i polmoni/ e si annidò nel posto esatto./ Il vino (non poteva essere altrimenti) volle scorrere per le vene/ affinché il corpo fosse una sintesi nuova.// Anche l’amore fece il suo/ e finì per rodere le ossa e consumare la pelle.// Ora bisogna escludere il fumo, lo zucchero, la carne il pane,/ alcuni organi (qui taglio perché la lista è lunga)./ Semplicemente, è arrivata l’ora di sottrarre.// Qualcosa resterà del tuo corpo/ (è segno, questo, della tua gentilezza)/ come un discreto pretesto per il saluto finale/ di parenti e amici. – Figure di prua, p.134, traduzione di Betina Lilián Prenz].

In questo caso, si tratta di tre commenti fatti dall’autore che, nei primi due, sembra rivolgersi al lettore, mentre nel terzo si rivolge a un se stesso declinato in seconda persona “tua”. Sottolineerei anche la presenza del verbo “sottrarre” che rimanda ad un lessico matematico che ritroveremo in seguito.

3. Titoli

Come ci suggerisce Mengaldo “I titoli fanno certamente parte integrante del testo relativo, ma non sempre ne chiariscono il senso o almeno l’avvio.” (Mengaldo P.V., Com’è la poesia, cit. p. 31). L’elenco contenuto nella sezione precedente dà un panorama già ricco di informazioni sulla particolarità e sulla pregnanza dei titoli adottati da Prenz.

Ma facciamoci guidare meglio da alcune considerazioni di Elvio Guagnini (critico letterario e saggista, nonché professore emerito dell’Università di Trieste):

“Anche sui titoli delle poesie si potrebbe ragionare a lungo: dalla logica didattica matematica, ecc. (cuentas, ecuaciones, ejercicios, nociones…), al racconto (cuentos, cronicas, historia…), al vocìo, chiacchiere, pettegolezzi (habladurías). Naturalmente, tutto da cogliere insieme alla colorazione ironica delle definizioni. E, ancora, altre indicazioni più poetiche (canción, romance, poesìa, balada, egloga).” (Guagnini Elvio, “Fuoco incrociato”. La poesia di Prenz alla ricerca delle cose fondamentali, anche di quelle – indecifrabili – che stanno nel profondo, in AA.VV. Prenz triestino cit., p. 35).

L’ironia, il mondo

Sottolineerei, nella citazione di Guagnini, quel “colorazione ironica”, considerando che l’ironia è un’altra delle chiavi di accesso all’opera di Prenz, che nella conversazione con la figlia Cecilia afferma:

“C’è, poi, l’ironia ed è questa forse la caratteristica più importante della mia poetica, quella che più mi si addice: il mio modo di vedere la realtà è sempre ironico; penso che tutto il mondo sia una follia, non riesco a capire tante cose della realtà, anche le cose assolutamente più normali, non riesco a capirle perché mi sembrano folli.” (Prenz Ana Cecilia, Conversando con Juan Octavio Prenz, in «Comunicare. Letterature lingue» 6 Bologna 2006, p. 370, https://heyjoe.fbk.eu/index.php/coleli/article/view/5617).

Carico di ironia mi sembra il titolo della raccolta che vinse il prestigioso premio “Casa de las Americas” La santa pinta de la niña María (1992), un evidente gioco di parole derivato dai nomi delle tre mitiche caravelle (la Niña, la Pinta e la Santa Maria) con le quali Cristoforo Colombo diede inizio alla conquista delle Americhe – storia a cui Prenz ha dedicato anche altre raccolte di poesie, trattandola quasi sempre con grande ironia.

Stesso titolo, poesie diverse

Altro fenomeno interessante, sempre in questo ambito dei titoli, viene evidenziato ancora da Guagnini: “(ricordando che, talvolta, in Prenz, lo stesso titolo viene riutilizzato – a distanza – per testi diversi)” (Guagnini E., Sulla forza e sul potere di significato della parola, in Prenz mitteleuropeo, cit., p. 59). Ad esempio Camino de vida (in Poesía casi completa, cit. p. 87, tratto da Habladurías del nuevo mundo 1986-1992) e Cammino di vita (Figure di prua, cit., p. 35, tratto da Mascarón de proa 1967), basti comparare la prima strofa di entrambe per comprendere che si tratta di due storie completamente diverse:

Dos ciudades menores se disputan las honras

y el cadáver de Ananké, célebre arquitecto querandí,

constructor de la legendaria e incendiada ciudad de Abankú,

donde hoy se encuentra Medrano.

[Due città minori si contendono gli onori/ e il cadavere di Ananké, celebre architetto querandí,/ costruttore della leggendaria e bruciata città di Abanku, dove oggi si trova Medrano.](tratto da Poesía casi completa, cit., p. 87)

Nel 1597, di fronte alla minaccia di un attacco pirata

il governatore Fernando de Zárate

erige una miserabile costruzione, cerchiata da palizzate,

che denomina Reale Fortezza di San Juan Baltasar de Austria.

(tratto da Figure di prua, cit., p. 35)

Titoli metrici, prologhi ed epiloghi

Ancora Mengaldo (facendo l’esempio del Falso sonetto di Fortini), ci dice: “Raramente i titoli metrici sono veramente informativi […]” (Mengaldo P.V., Com’è la poesia, cit. p. 32).

Verifichiamo, nel caso di Prenz: la Nuova ballata per mio padre ad es., è veramente una ballata? Direi che di sicuro non si tratta di una ballata classica; Elegia si riferisce a quella di Luis de Miranda menzionata nel primo verso della poesia, così come Canzone popolare (Figure di prua, p. 61) non è affatto una canzone. Si può ipotizzare che l’autore voglia piuttosto suggerire un’atmosfera, una tonalità, qualcosa di più libero rispetto alla strutturazione classica dei modelli richiamati.

Leggiamo ora questa poesia:

Prólogo necesario

Con la palabra hay que ser cruel, cínico, maltratarla.

No concederle jamás la caricia que te convertirá en su esclavo.

Si la has creado impíamente para que te sirva

¿qué vienen ahora estas debilidades de eunuco?

En la mano derecha la pluma,

en la izquierda el látigo.

No la dejes levantar cabeza

porque estarás perdido.

[Prologo necessario – Con la parola devi essere crudele, cinico, maltrattarla./ Non concederle mai la carezza che ti renderà/ suo schiavo.// Se l’hai creata empiamente per servirti/ che cosa sono ora queste debolezze da eunuco?// Nella mano destra la penna,/ nella sinistra la frusta.// Non lasciarle alzare la testa/ perché sarai perduto. – traduzione italiana di Betina Lilián Prenz, in Figure di prua, cit. p.11; si può ascoltare questa poesia letta dall’autore al link https://www.casadellapoesia.org/poeti/prenz-juan-octavio/prologo-necessario/poesie]

In questo caso il titolo è funzionale, in quanto si tratta della poesia che troviamo come prologo in entrambe le pubblicazioni in italiano (e anche in Cortar por lo sano Buenos Aires 1987 e Poesía casi completa, Buenos Aires 2022), a conferma del fatto che essa rappresenta un’ineludibile dichiarazione di poetica (va inoltre segnalato che esiste anche un Epilogo necessario che troviamo in chiusura sia dell’Antologia che di Figure di prua, ma che ha avuto nel tempo diverse versioni sotto lo stesso titolo – cfr. Guagnini, in Prenz mitteleuropeo cit., p. 59).

Dal punto di vista metrico viene ribadito quanto già detto, ossia che i versi sono di misure differenti, alcuni dei quali molto lunghi; le quattro strofe sono asimmetriche, la prima di tre versi, le altre di due.

Punterei però l’attenzione sull’aggettivo “necessario”, il cui valore è indubbio visto quanto dichiarato dallo stesso Prenz rispetto all’uso parsimonioso degli aggettivi, che deve essere funzionale e non decorativo (vedi infra). Dunque il nostro autore ritiene assolutamente indispensabile preporre alla sequenza delle proprie poesie un prologo (e posporle un epilogo).

4. Elaborazione

La concezione del lavoro poetico, che gli deriva dal poeta argentino Carlos Mastronardi, considerato da Prenz come un maestro, è sintetizzata in questo ricordo della figlia Cecilia:

“Negli anni a venire, mio padre […] affermerà che la scrittura poetica è fatta di un 90% di traspirazione e un 10% d’ispirazione.” (Prenz Kopusar Ana Cecilia, Gli esordi, in AA.VV. Prenz triestino, cit. p.22).

Ribadita da questa affermazione di Maximiliano Crespi (critico letterario argentino e studioso dell’opera di Prenz):

“La sua decisione di scrivere molto, correggere di più e pubblicare poco, va letta nel contesto di questo impegno per la non svalutazione della parola poetica.” (Crespi Maximiliano, Prenz intellettuale in AA.VV. Prenz triestino, cit. p. 33).

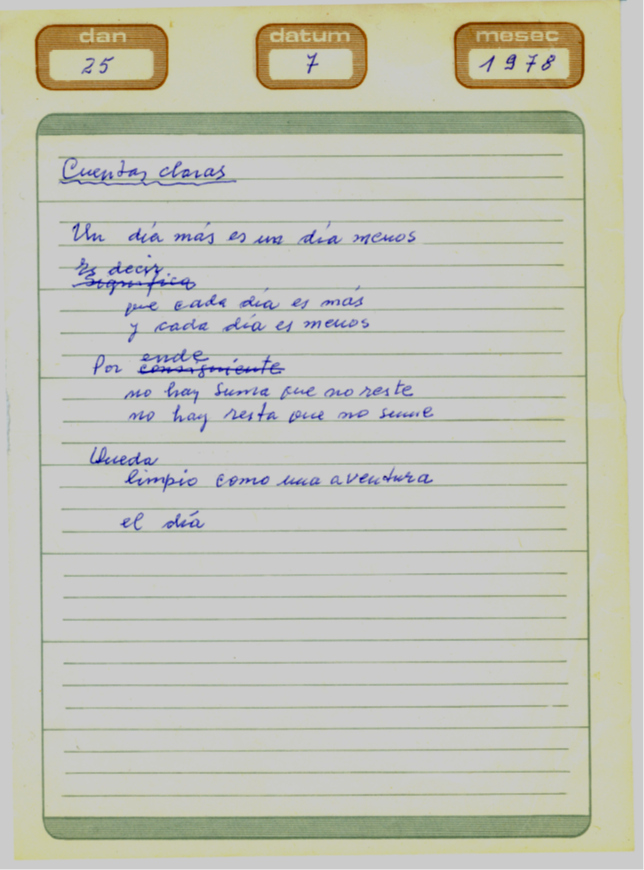

Conti chiari

Da queste brevi citazioni possiamo comprendere quanta importanza rivestisse per Prenz l’elaborazione del testo. Abbiamo la fortuna di poter vedere la prima stesura manoscritta di Cuentas Claras, – un testo di importanza capitale nell’opera di questo poeta, come da lui stesso affermato (vedi infra) – con alcune correzioni che ci mostrano il suo impegno nella ricerca del mot juste (della parola esatta, precisa):

Cuentas Claras

Un día más es un día menos.

Es decir

que cada día es más

y cada día es menos.

Por ende,

no hay suma que no reste,

no hay resta que no sume.

Queda,

límpido como una aventura,

el día.

[Conti Chiari – Un giorno in più è un giorno in meno.// Vale a dire/ che ogni giorno è di più/ e ogni giorno è di meno.// Pertanto,/ non c’è somma che non sottragga,/ non c’è sottrazione che non sommi.// Resta,/ limpido come un’avventura,// il giorno .- trad. Betina Lilián Prenz]

“Riguardo a Cuentas claras, rinfrescando quei ricordi, ho chiesto a Prenz che me ne parlasse. La risposta è stata netta: «Se mi chiedessero che cosa avrei voluto scrivere nella mia vita, risponderei che basterebbe questa poesia, è la mia poesia sul carpe diem, è la nostra vita, ho voluto dire tante cose con questi versi».” (Prenz Kopušar Ana Cecilia, Milanesas y empanadas, ovvero, ricordi transatlantici sulle traduzioni, in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, cit. p. 28).

A ragion veduta il poeta andava fiero del fatto che fosse stata “[…] la mia poesia Conti chiari, tradotta in 50 lingue – compresi il cinese e il maltese, e altre lingue lontane […]. (Prenz J.O., Memoria poetica, in AA.VV. Prenz triestino, cit. p.7, trad. Betina Lilián Prenz).

Uno spiraglio di luce

Incontestabilmente questa poesia rappresenta per Prenz il fulcro della sua intera opera poetica. Se le prime tre strofe possono apparire come un gioco di parole – ma quanta amara o cinica verità c’è in questi versi! – realizzato attraverso l’uso di antitesi nelle prime due strofe e di antimetabole (chiasmo complicato) nella terza, il finale ci suggerisce un repentino cambio di prospettiva, in cui all’ineluttabile calcolo di somme e sottrazioni, di più e di meno, si sostituisce il giorno introdotto dalla similitudine che lo qualifica con uno dei rari – e pertanto più significativo – aggettivi limpido: come specificato sopra dallo stesso autore l’avventura è quella del giorno dopo giorno, del carpe diem.

Mi sembra di capire che l’affermazione “è la nostra vita” possa riferirsi alla capacità di saper cogliere anche nei frangenti più negativi (l’esilio, la persecuzione politica) una nuova opportunità, nuovi incontri. La presenza insistita della parola dia (giorno – quattro volte nelle prime due strofe di appena 1+3 versi, a cui si aggiunge quella dell’ultimo verso) sembra scandire il ritmo attraverso questa breve e fondamentale parola: in fondo la vita di tutti è costituita dalla somma dei giorni vissuti o, al contrario, dal numero dei giorni che si sottraggono fino all’evento conclusivo e inevitabile. Ma c’è un eccezionale spiraglio di luce al termine di questo percorso: così la parola limpido (e non limpio, si badi bene!) oltre a qualificare il giorno finisce per arricchire di senso anche il claros del titolo.

Ritroviamo l’uso di antitesi e chiasmo complicato in altre poesie come Libertà minime (Figure di prua, cit., p. 137), A spada tratta (idem, p. 135), Regolamento di conti (idem, p. 138), Epilogo necessario (idem, p. 139).

5. Brevità o concisione

Nel caso della poesia di Prenz, brevità e concisione sono elementi imprescindibili, fondativi della sua poetica, come ci confermano autorevolmente le seguenti asserzioni:

“Innanzitutto, a mio modo di vedere, occorre menzionare la brevità come ideale di scrittura. Non si tratta qui di un’affezione qualsiasi, bensì di ciò che mi sembra imporsi come culto e modello personale e intimo. […] Juan Octavio adduce l’idea di un racconto nel quale, grazie all’imprecisa frontiera tra prosa e verso, possano ricercarsi degli elementi di natura «epigrammatica», come egli la denomina” (Pageaux Daniel-Henri, in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, cit., p. 87 Traduzione di B. L. Prenz).

“In tutta la poesia di Prenz è manifesta la sua avarizia di aggettivi, che è oltretutto proclamata, come programma, nella poesia XVI del libro Poslanice iz Novog Sveta, dove si dice (in serbocroato): «Per secoli abbiamo sprecato le parole. Per turpitudine o per impegno abbiamo utilizzato più aggettivi del necessario» (Manual de retórica).” (Gordana Ćirjanić, cit., p. 21, traduzione di B.L. Prenz).

Una ragazza argentina

In tema di concisione, vorrei leggere una poesia di grande impatto emotivo, Diana, dedicata ad una giovane collaboratrice di Prenz desaparecida:

Diana

Toque de clarín al amanecer para despertar

a la tropa.

Punto céntrico de un blanco de tiro.

Nombre de muchacha argentina.

[Diana (alla memoria di Diana Teruggi) – Segnale della sveglia in caserma/ accampamenti militari e sim.// Bersaglio bianco nei balipedi.// Nome di ragazza argentina. – in Antologia poetica, cit., Traduzione di Franco Fortini]

Molto più efficace di una lunga perorazione, con uno stile lapidario, epigrammatico, in soli quattro versi suddivisi in tre strofe, – di modo che lo spazio bianco, il non detto acquisti una presenza quasi preponderante – questa storia assurge ad una dimensione emblematica: la caserma con il suo rituale di obbedienza, l’allenamento a colpire un bersaglio, il verso finale che specifica il titolo ma, al tempo stesso ci fa intendere che una ragazza argentina è diventata il bersaglio di militari argentini, vittima di un odio cieco e feroce.

6. Immagini

Tante sono le immagini che, in una poesia narrativa come quella di Prenz, si susseguono: dalle polene a Procuste, al lupo mannaro, ecc. Ma, oltre l’immagine immediata, scorgiamo un significato secondo, come ci spiega egregiamente Magris:

“Queste figure femminili, messe in genere in prua (infatti, si chiamano “figure di prua”) sono quasi – e questo Octavio lo sentiva fortemente – l’immagine di un ruolo che la donna è stata spesso costretta ad assumere: a prendere per prima gli schiaffi delle bufere, il vento che si abbatte in prua quando la nave sta solcano il mare in tempesta. E, poi quegli occhi, spesso non disperati ma qualche volta atterriti, come se percepissero qualcosa, come se vedessero catastrofi in arrivo che gli altri non sono ancora in grado di vedere. E questo è divenuto un elemento fondamentale anche nella letteratura di Octavio.” (Claudio Magris, Octavio, dell’amicizia, cit., p. 11).

Una metamorfosi desiderata

Leggiamo una delle tante poesie emblematiche di questo aspetto:

Mariposa de noche

La miro girar solitaria y alocada en torno a mi lámpara.

Me distrae y me impide tomar la pluma.

Hoy ha nacido y hoy morirá, ajena a todo cuanto me sicede.

Soy el único testigo de su vida.

Cada tanto hace una pausa como si quisiera posarse

sobre mis papeles, pero desconfía.

Tengo medios eficaces para abreviar su única jornada.

Nada y todo nos une en esta triste noche mía.

Renuncio a la pluma para contarle cuanto contraría en el poema,

pero ella no se distrae y sigue girando, ajena y alegre,

en esta única noche suya en que estoy solo

y querría volar en torno a mi lámpara.

(Poesía casi completa, cit., p.47)

[Falena – La guardo girare solitaria e stordita intorno alla mia lampada./ Mi distrae e mi impedisce di prendere la penna./ Oggi è nata e oggi morirà, estranea a tutto quanto mi succede.// Sono l’unico testimone della sua vita.// Ogni tanto fa una pausa come se volesse posarsi/ sulle mie carte, ma non si fida./ Ho dei mezzi efficaci per abbreviare la sua unica giornata.// Niente e tutto ci unisce in questa triste notte mia// Rinuncio alla penna per raccontarle quello che racconterei nella poesia,/ ma lei non si distrae e continua a girare, estranea e allegra,/ in quest’unica notte sua nella quale sono solo// e vorrei volare intorno alla mia lampada. – Figure di prua, cit., p. 131, trad. di B.L. Prenz. Si può ascoltare questa poesia letta dall’autore al link https://www.casadellapoesia.org/poeti/prenz-juan-octavio/farfalla-di-notte/poesie].

Come sempre i versi sono di lunghezza varia, ma questa volta la struttura strofica è simmetrica (3 – 1 – 3 – 1 – 3 -1). L’immagine immediata è quella di una falena che gira intorno alla lampada, distraendo lo scrittore. Tuttavia, è necessario soffermarsi su alcuni particolari: nascita e morte impregnano l’intera poesia riferite alla falena (ma anche al poeta?); le parole “notte mia” nella quarta strofa e “notte sua” nella quinta rafforzano l’affermazione che “Niente e tutto ci unisce” della quarta strofa; la parola “ajena” (estranea) è presente nel terzo verso della prima strofa e si ripete nel secondo verso della quinta, rimarcandone l’importanza; “en torno a mi lámpara” ripetuto nel primo e nell’ultimo verso, formano una sorta di circolo chiuso (epanadiplosi); “Me distrae” nel secondo verso della prima strofa e “no se distrae” nel secondo verso della quinta strofa, sottolineano la sottile differenza tra l’uomo e l’insetto; “solitaria” (la falena) nel primo verso, “solo” (il poeta) nel terzo della quinta strofa, propongono ancora un’analogia; mentre “triste” (il poeta) nella quarta strofa contrapposto ad “alegre” (la falena) della quinta ne sottolineano l’antitesi.

Tutto questo sembra preparaci alla desiderata metamorfosi del poeta in falena, – nonostante la brevità della vita di quest’ultima, – che costituisce il sorprendente finale, ancora una volta racchiuso in un unico verso.

7. Fenomeni della ripetizione

La ripetizione è, parafrasando Mengaldo, un fenomeno costitutivo dello stile poetico (Mengaldo. cit. p. 55). E in effetti, Falena, la poesia di Prenz sopra citata è, come abbiamo visto, un caso esemplare in cui parole ripetute a distanza contribuiscono alla stratificazione di senso, ad orientare il lettore avvertito verso la scoperta di una complessità appena celata dall’apparente semplicità.

Elenco appena qualche altro esempio:

Descubrimiento in Poesía casi completa, p. 73 (Scoperta, in Figure di prua, p. 48):

asombro (stupore, 1a strofa terzo verso) asombrado (stupito, 2a strofa 2° verso) asombros (stupori, 3 a strofa 1° verso) una sorta di polittoto (più che ripetizione, derivazione);

Buenas maneras in Poesía casi completa, p. 63 (Buone maniere in Figure di prua, p. 136):

riqueza (ricchezza 1a strofa 1o verso); tiempo (tempo 2a strofa 1° verso); piel (pelle, 3 a strofa 1° verso); Poca riquez, poco tiempo, poca piel (Poca ricchezza, poco tempo, poca pelle, 4a strofa, verso unico). (ricchezza, tempo, pelle nelle prime tre strofe ritornano tutte insieme nella quarta);

Cosas en su lugar in Poesía casi completa, p. 23 (Le cose a posto in Figure di prua, p. 116):

modo cristiano de vida (modo cristiano di vita, 1a strofa 3° verso e 2a strofa 4° verso; inoltre legal y dignamente del primo verso diventa ilegal e indignamente nell’ultimo, esempio di ripetizione antitetica).

Ripetizioni molteplici

Ma, oltre alle ripetizioni di parole all’interno delle singole poesie, bisogna segnalare i casi di ripetizione di intere vicende, come rilevato da Gordana Ćirjanić:

“Gli esempi di doppioni – o anche di ripetizione molteplice – sono molti, […]. La «vera storia» di Frane Daicich rappresenta un’importante linea di narrazione nel romanzo Solo gli alberi hanno radici, eppure, questa trama compare molto prima. In Poslanice iz Novog Sveta (Missive dal Nuovo Mondo), antologia scritta in serbocroato nel 1984, la poesia numero II parla dell’emigrante Gaspar T., che, per quindici anni, manda ai genitori le fotografie della moglie e dei figli inesistenti. Nella raccolta Cortar por lo sano, la brevissima poesia Esodi tratta lo stesso caso, solo che questa volta l’emigrante non ha un nome e manda le foto per vent’anni. La storia dell’uomo che inventa la sua vita nelle lettere, raccontando ai genitori delle bugie pietose, finisce sempre allo stesso modo: i genitori muoiono e lui, oltre alla tristezza, prova una sensazione di sollievo. L’ultimo verso della poesia scritta in spagnolo coincide con l’ultimo verso in serbocroato: «Affinché la storia resti intatta», e poi, nel romanzo, viene ripetuto come la frase chiave della vita del personaggio.” (Gordana Ćirjanić, Las revelaciones cotidianas in AA.VV. Prenz mitteleuropeo, cit., p. 19).

8. Lirica narrativa

Prendiamo in considerazione le seguenti affermazioni di Prenz:

“Questa mia voglia di raccontare si vede anche nella mia poesia, che ha pochi spunti di lirismo e tanti dell’epica quotidiana.” (Prenz Ana Cecilia, Conversando con Juan Octavio Prenz, cit., p. 365).

“Innanzitutto, per quanto riguarda il rapporto tra poesia e narrazìone devo precisare che io non ho mai scritto poesie liriche: le mie poesie sono sempre concentrate su quella che posso chiamare «epica della quotidianità». C’è sempre un aneddoto, una piccola storia, un embrione da cui partire. Inoltre, il contatto con il serbo-croato, lingua estremamente sintetica, è stato per me importante. Ho scoperto che le cose significanti si possono dire, in qualsiasi lingua, con una grande economia d’espressione. Sono un nemico terribile della retorica, del romanticismo; la mia poetica è quella di far sì che la parola nomini, non decori. Se si usa un aggettivo, lo si deve fare perché è funzionale, necessario, in caso contrario, è meglio farne a meno. Il primo compito della parola è nominare; poi, se veramente è necessario, metaforizzare.” (idem, p. 370).

Un eroe quotidiano

Verifichiamo le asserzioni sopra citate nella poesia Historia intima (Poesía casi completa, cit., p. 24 – si può ascoltare questa poesia letta dall’autore su questo sito https://potlatch.it/poesia/la-poesia-della-settimana/juan-octavio-prenz-storia-intima-historia-intima/ ):

Historia íntima

Mi padre era un hombre de grandes ojos celestes que amaba

a la gente, el buen vino, la pesca, los cigarillos

negros y se alegraba de la dicha ajena.

Muchas veces vi sus grandes ojos disparados a lo alto

porque decía que cuando cae una estrella

muere un hombre

Su única acción pública fue

construir un sendero de piedra

por el cual pasaron generaciones de obreros

rumbo a la fábrica donde él dejó su

juventud y sus huesos.

Cuando murió, tenía los brazos sudorosos y dolorino

de sostener el cielo cada día.

[Storia intima –Mio padre era un uomo dai grandi occhi celesti che amava/ la gente, il buon vino, la pesca, le sigarette forti/ e si rallegrava della felicità altrui.// Molte volte ho visto i suoi grandi occhi scagliati verso l’alto/ perché diceva che quando cade una stella/ muore un uomo.// La sua unica azione pubblica fu di costruire un sentiero di pietra/ attraverso il quale passarono generazioni di operai verso/ la fabbrica dove egli lasciò la sua gioventù e le sue ossa.//Quando morì, aveva le braccia sudate e stanche dal sostenere/ il cielo ogni giorno. – traduzione italiana di Betina Lilián Prenz, in Figure di prua, cit. p.124]

Mi sembra di poter affermare che questa poesia confermi appieno le dichiarazioni di Prenz e alcune tesi sin qui da me sviluppate: ci troviamo di fronte ad una narrazione (“epica quotidiana”) il cui “eroe” è il padre dell’autore (il ricordo dell’infanzia è un topos nella poesia di Prenz e il padre compare anche in altre poesie, come La parola giusta, Autoritratto, Nuova ballata per mio padre).

Dal punto di vista formale ci troviamo di fronte a versi di varia lunghezza, alcuni dei quali estremamente lunghi e, considerando anche alcune differenze tra la disposizione metrica di questo testo in Antologia poetica e Figure di prua, tenderei a definirla una poesia in prosa. Le quattro strofe (tali restano in entrambe le pubblicazioni) sono asimmetriche.

Gli aggettivi sono presenti con molta parsimonia, sicché colpisce la ripetizione nelle prime due strofe di “grandes ojos” (grandi occhi), segnale dell’importanza attribuita a questo specifico carattere somatico (indice di curiosità e voglia di osservare il mondo esterno?). L’altro attributo degli occhi “celestes” (celesti) sembra indicarci una linea che attraverso il cielo della seconda strofa – nominato come “lo alto” (l’alto) dal quale potrebbe cadere una stella – ci conduce al “cielo” dell’ultimo verso, quello sostenuto ogni giorno in una fatica incessante da questo novello Atlante. Evidenzierei inoltre il legame tra il “muere” della seconda strofa e il “murió” della quarta, entrambi intimamente connessi al cielo di cui sopra.

9. Libri di poesia

“Con “libri di poesia” si intende quelli che non son semplici raccolte poetiche ma libri unitari e organici caratterizzati da coesione e coerenza interne, integrazione delle parti, rapporti fra i testi, similarità di significati e strutture, progressioni evidenti del senso o ciclicità, presenza di segnali d’inizio e di fine ecc.” (Mengaldo, cit,, p. 77).

Non ho a disposizione tutti i libri di Prenz, ma dagli estratti contenuti in Figure di prua e in Poesía casi completa posso segnalare quelli che sicuramente hanno le caratteristiche sopra evidenziate: Mascarón de proa (1967), Habladurías del Nuevo Mundo (1986), La santa pinta de la niña María (1992), Hombre Lobo (1998), rilevando, inoltre, che entrambi i libri pubblicati in Italia sono invece delle antologie che contengono estratti da vari libri pubblicati in precedenza.

Lo specifica Pageux nel caso di Habladurías: “[…] ricordiamo che le poesie contenute in queste Habladurías compongono una cronaca delle Indie, una sorta di affresco con scene della storia del continente, con ritratti totalmente reinventati, come quello di Cabeza de Vaca o Juan de Garay, con altre figure come quella di suo padre, che emigra nel ’28, dall’Istria, o lui stesso, da bambino. Sono dei piccoli racconti, in prosa poetica, e pertanto, dei testi che cancellano ogni sorta di demarcazione tra generi e stili. Il finale delle poesie che ostenta una battuta per sorprendere il lettore – come in un sonetto – assomiglia anche al finale del racconto secondo Horacio Quiroga, come esposto nel suo famoso Decalogo: una «freccia puntata con attenzione».” (Pageaux D. H., cit. in Prenz mitteleuropeo cit., pp. 88-89).

10. Traduzioni

In merito alle traduzioni, credo che sarebbe più saggio rinviare il lettore al contributo di Ana Cecilia Prenz Kopušar “Milanesas y empanadas, ovvero, ricordi transatlantici sulle traduzioni” (in Prenz mitteleuropeo, cit. pp. 25 – 39) o al documentatissimo saggio di Analía Gerbaudo e Betina Prenz (Gerbaudo, Analía y Prenz, Betina. “Migraciones forzadas y derivas paradójicas. El caso Juan Octavio Prenz”. In Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades, noviembre de 2021, vol. 10, n° 23, pp. 82-99, in particolare le pp. 91-94). Tuttavia proverò a fornire una sintesi a beneficio dei lettori di questo scritto e per non omettere un aspetto rilevantissimo dell’attività letteraria e poetica del nostro autore.

Traduttore dallo spagnolo nelle lingue slave e dalle stesse in spagnolo, Juan Octavio Prenz ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione delle opere letterarie della ex Jugoslavia (autori come Vasko Popa, Izet Sarajlic, France Prešeren, Tone Pavček, Kosta Racin, Radovan Pavlovsky, Ciril Zlobec, Marko Kravos, ecc. devono a lui la loro esistenza in lingua spagnola), così come il suo lavoro editoriale a Belgrado ha consentito la conoscenza di Borges, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz ecc.

Maja Šabec conferma il ruolo fondamentale di Prenz per la letteratura slovena attraverso “[…] traducciones de poetas eslovenos modernos y contemporáneos al castellano, entre otros Bor, Kocbek, Fritz, Grafenauer, Jesih, Kravos, Novak, Zlobec, Šalamun y el poeta esloveno por antonomasia, France Prešeren (Cantos, 2003).” [traduzioni di poeti sloveni moderni e contemporanei in castigliano, tra gli altri Bor,Kocbek, Fritz, Grafenauer, Jesih, Kravos, Novak, Zlobec, Šalamun e il poeta sloveno per antonomasia, France Prešeren] (Šabec M., Juan Octavio Prenz (1932-2019), in VERBA HISPANICA XXVIII, Ljubljana, 2020, p. 10

Conclusione

In verità avrei potuto utilizzare anche gli ultimi tre capitoli del libro di Mengaldo per poter continuare questo lavoro (e forse quello su “Poesia e musica” mi avrebbe fornito l’occasione di accennare al Prenz ballerino di tango ricordato da tanti suoi amici), ma credo di aver già travalicato la misura della pazienza del lettore e soprattutto temo il giudizio di Prenz che forse avrebbe considerato le mie parole “tanto palabrerío inútil” (tanta inutile verbosità) come dice nella poesia Manual de retórica (Manuale di retorica in Poesía casi completa, cit., p. 41).

Spero, al contrario, che i miei «venticinque lettori» abbiano potuto intuire, attraverso questo scritto, quanto importante sia stato, nella sua poliedrica attività lo scrittore jugo-italo-argentino, -come lui stesso amava definirsi – e sia nata in loro la voglia di leggerlo o rileggerlo.

Giancarlo Cavallo

Commenti recenti